加速度传感器:智能汽车自动驾驶技术的“感知先锋”

本文核心要点摘要

本文围绕加速度传感器在智能汽车自动驾驶中的应用展开,指出自动驾驶对实时运动感知的刚需及传统方案局限;分析加速度传感器的工作原理、核心应用场景(车身姿态感知、惯性导航辅助等)与现存技术挑战;提出通过工艺升级、算法优化及多传感器融合的解决路径,凸显其 “感知先锋” 的核心地位。

提出问题:自动驾驶感知为何离不开加速度传感器?

高阶自动驾驶需实现 “全天候、全场景” 的环境与状态感知,其中车辆自身运动参数的实时获取是基础前提。车辆在行驶中面临加速、减速、转向、颠簸等复杂运动状态,同时需应对极端天气下视觉传感器失效、GNSS 信号遮挡等场景。

传统感知方案依赖视觉与雷达的环境感知,及 GNSS 的定位服务,但均存在局限性:视觉传感器易受光照影响,雷达难以直接获取车身运动参数,GNSS 在隧道等场景会出现信号中断。此时,加速度传感器可直接测量车辆的线加速度与角加速度,提供不依赖外部信号的惯性感知数据,成为填补感知盲区的关键器件。

分析问题:加速度传感器的工作逻辑与应用挑战

1. 核心工作原理与技术特性

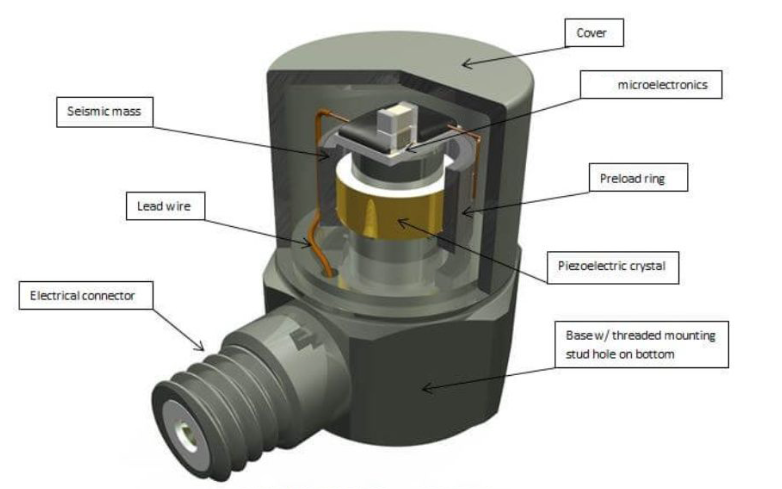

加速度传感器多基于 MEMS(微机电系统)工艺,通过检测质量块在加速度作用下的位移变化,将物理量转化为电信号。其核心特性体现为 “实时性” 与 “自主性”:响应时间可达微秒级,且无需依赖外部信号源,可独立输出 X、Y、Z 三轴的线加速度及角加速度数据。

2. 自动驾驶中的核心应用场景

车身姿态感知:结合陀螺仪数据,通过姿态解算算法实时输出车辆侧倾角、俯仰角等参数,为 ESP(电子稳定程序)、主动悬架等系统提供决策依据,避免侧翻、甩尾等风险。

惯性导航辅助:在 GNSS 信号丢失场景(如隧道、高楼区),与陀螺仪组成惯性测量单元(IMU),通过积分运算实现短期高精度定位,弥补定位中断的感知空白。

碰撞预警与安全控制:快速识别车辆急加速、急刹车及碰撞瞬间的加速度突变,触发安全气囊起爆、主动刹车等保护机制,缩短安全响应时间。

3. 现存技术挑战

当前加速度传感器在自动驾驶应用中面临三大核心挑战:一是噪声干扰,车辆振动易引入环境噪声,影响数据精度;二是温漂效应,温度变化会导致器件特性偏移,长期使用精度下降;三是多传感器数据融合适配,如何与视觉、雷达、GNSS 等传感器数据实现时序同步与误差补偿,是系统集成的难点。

解决问题:技术优化如何突破感知局限?

针对上述挑战,行业已形成 “硬件升级 + 算法优化 + 系统融合” 的三维解决路径。

1. 硬件工艺升级

通过 MEMS 工艺改良提升器件性能,采用硅通孔(TSV)技术减小器件体积,优化质量块结构设计降低噪声系数;引入温度补偿电路,抑制温漂对精度的影响,使传感器在 - 40℃至 125℃的车载宽温范围内保持稳定输出。

2. 算法模型优化

应用卡尔曼滤波算法对原始数据进行降噪处理,结合自适应姿态解算模型,动态修正传感器误差;开发基于深度学习的误差预测模型,通过历史数据训练实现温漂与振动干扰的主动补偿,提升数据可靠性。

3. 多传感器融合策略

构建 “惯性感知 + 环境感知 + 定位服务” 的融合架构:以加速度传感器为核心的 IMU 提供高频运动数据,与视觉雷达的环境数据、GNSS 的定位数据进行时空校准,通过联邦滤波算法实现数据互补,形成冗余感知能力,提升复杂场景下的感知鲁棒性。

QA 问答列表

问:加速度传感器与雷达、摄像头在自动驾驶中是替代关系吗?

答:不是替代关系,而是互补关系。雷达与摄像头聚焦环境感知,加速度传感器聚焦车辆自身运动感知,三者结合可实现感知维度的全覆盖。

问:加速度传感器在 L4 级自动驾驶中作用会更重要吗?

答:是的。L4 级自动驾驶对感知冗余度要求更高,加速度传感器的惯性感知能力可在极端场景下保障系统基本运行,是核心冗余器件。

问:温漂效应会影响加速度传感器的长期使用吗?

答:会,但可通过技术手段缓解。通过温度补偿电路与算法修正,能将温漂导致的误差控制在行业标准范围内,满足车辆全生命周期使用需求。

问:MEMS 型加速度传感器为何成为车载主流选择?

答:因其兼具小型化、低成本、高可靠性优势,可适配车载严苛的空间与环境要求,且响应速度与精度能满足自动驾驶的感知需求。

本文总结

加速度传感器作为智能汽车自动驾驶系统的 “感知先锋”,以其自主、实时的惯性感知能力,填补了传统感知方案的盲区,是保障车辆运动状态监测与极端场景感知的核心器件。面对噪声、温漂及融合适配等挑战,行业通过硬件工艺升级、算法优化及多传感器融合策略实现了技术突破。在自动驾驶向高阶演进的过程中,加速度传感器将持续作为感知系统的基础支撑,与其他传感器协同构建更可靠的感知体系,推动智能驾驶技术的落地与普及。