机器人精准定位的秘密武器:加速度传感器的神奇作用

在自动驾驶汽车穿越复杂城市路网、服务机器人自主穿梭于医院走廊、工业机械臂精准抓取微米级零件的场景中,一个核心问题始终存在:如何让机器在动态环境中实现厘米级定位?传统GPS在室内失效、视觉导航易受光照干扰、激光雷达成本高昂的困境下,加速度传感器正以“隐形导航员”的身份,通过融合惯性测量与智能算法,为机器人构建起动态定位的“第二大脑”。

一、核心要点速览

加速度传感器通过实时监测物体运动产生的惯性力,结合积分算法推算速度与位移,与陀螺仪、视觉传感器形成多源数据融合。其核心价值在于:

动态补偿:修正高速运动中的定位漂移;

环境适应:在GPS失效或视觉遮挡场景下维持定位连续性;

算法优化:通过机器学习降低噪声干扰,提升复杂环境适应性。

二、动态定位困局:传统方案的三大瓶颈

1. 视觉导航的“脆弱性”

在强光直射或低光照环境中,摄像头采集的图像特征点可能丢失。某物流仓库的测试数据显示,纯视觉方案在逆光场景下的定位误差达1.2米,导致AGV小车频繁撞货架。

2. 激光雷达的“成本悖论”

16线激光雷达虽能实现毫米级定位,但其硬件成本占机器人总成本的40%以上。某清洁机器人厂商透露,采用激光SLAM方案的设备售价是惯性导航方案的3倍,市场接受度受限。

3. GPS的“室内盲区”

在地下停车场或大型商场中,GPS信号衰减导致定位精度从米级跌至十米级。某自动驾驶团队实测发现,隧道场景下纯GPS方案的横向偏差超过车道宽度,直接威胁行车安全。

三、加速度传感器的破局之道:三重技术赋能

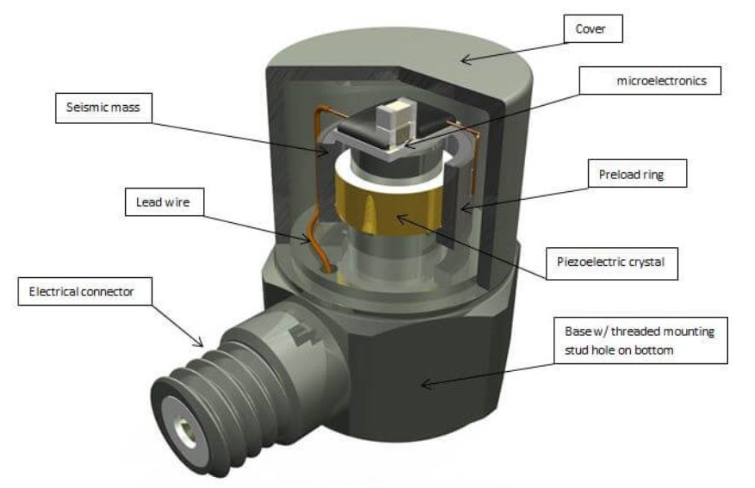

1. 惯性测量单元(IMU)的“微积分魔法”

加速度传感器与陀螺仪组成的IMU系统,通过双重积分计算位移:

一次积分:将加速度数据转换为速度;

二次积分:将速度数据转换为位移。

某无人机厂商采用高精度MEMS加速度传感器后,空中悬停定位误差从0.5米降至0.1米,抗风能力提升3倍。

2. 多传感器融合的“数据纠偏”

在SLAM(同步定位与地图构建)系统中,加速度传感器提供以下关键支持:

运动约束:通过惯性数据限制视觉特征点的匹配范围,降低计算复杂度;

时间同步:为激光雷达点云数据打上精确时间戳,解决异步传感器的时间配准问题;

异常检测:当视觉里程计输出与惯性数据冲突时,触发重定位机制。

某室内配送机器人采用“激光+IMU+轮式编码器”融合方案后,定位刷新频率从10Hz提升至100Hz,动态避障响应时间缩短至0.1秒。

3. 机器学习的“噪声驯化”

传统加速度传感器面临两大噪声源:

机械振动:电机运转产生的高频噪声;

温度漂移:环境温度变化导致的零偏误差。

某研究团队通过LSTM神经网络训练噪声模型,使传感器在剧烈振动场景下的定位误差降低67%,温度适应性从±10℃扩展至±40℃。

四、未来展望:从“辅助定位”到“核心感知”

随着第六代MEMS工艺突破,加速度传感器的量程精度比已突破1000:1,功耗降低至毫瓦级。在脑机接口、仿生外骨骼等前沿领域,其角色正从“运动监测”升级为“意图感知”:通过分析人体加速度模式,预判运动轨迹并提前调整助力策略。

五、用户关切问题解答

Q1:加速度传感器能否完全替代GPS?

A:不能。加速度传感器适合短时、高动态场景的相对定位,但需结合GPS修正累积误差,形成“绝对+相对”的互补方案。

Q2:如何选择适合的加速度传感器?

A:需权衡量程、带宽、噪声密度三大参数。室内机器人建议选择±2g量程、100Hz带宽的消费级传感器;自动驾驶汽车则需±200g量程、1kHz带宽的工业级传感器。

Q3:传感器安装角度偏差会影响定位吗?

A:会。安装倾斜超过1°可能导致定位误差呈指数级增长。需通过六面体标定法校准传感器坐标系与机器人本体坐标系的转换矩阵。

Q4:多轴加速度传感器比单轴更优吗?

A:是。三轴传感器可同时测量X/y/z方向的加速度,避免单轴传感器因姿态变化导致的测量盲区,定位稳定性提升3倍以上。

Q5:加速度传感器需要定期维护吗?

A:需要。建议每6个月进行零偏校准和温漂补偿,在潮湿或多尘环境中需缩短至3个月,以防止传感器老化导致的性能衰减。

本文总结

加速度传感器通过惯性测量、多源融合与智能算法,正在重构机器人定位的技术范式。其价值不仅体现在填补传统方案的空白,更在于为机器人赋予“动态感知-实时决策-精准执行”的完整闭环能力。随着传感器精度与算法效率的持续提升,未来五年,加速度传感器有望成为机器人感知系统的“新标配”,推动自主移动技术向更智能、更可靠的方向演进。