科学仪器中加速度传感器的创新应用与发展新趋势

引言:从手机到实验室的“隐形革命”

当智能设备通过加速度传感器实现屏幕旋转、计步监测时,这项技术早已突破消费电子的边界。在科学仪器领域,加速度传感器正以更高精度、更低功耗和更强环境适应性,成为实验设备、工业监测与医疗系统的核心组件。其应用场景从微观粒子振动分析到宏观结构健康监测,从实验室精密测量到极端环境实时反馈,技术迭代正引发一场“运动感知革命”。

一、问题提出:科学仪器为何需要“感知运动”?

传统仪器的局限性

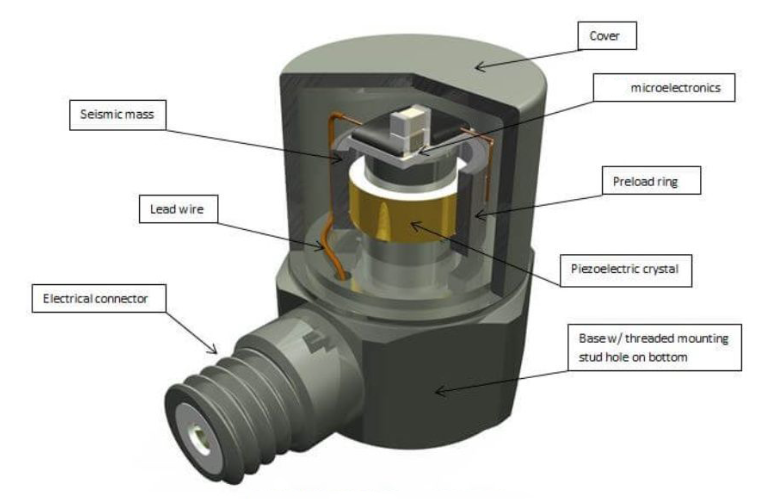

传统科学仪器依赖机械式或光学式运动检测,存在体积庞大、响应延迟、环境适应性差等问题。例如,工业设备振动监测需外接大型传感器,实验台微振动分析依赖高精度光学平台,这些方案成本高昂且部署复杂。

新需求的涌现

随着科研向微观、极端环境延伸,科学仪器需满足:

微米级振动检测:如纳米材料合成中的温度梯度监测;

毫秒级响应:如地震预警系统对地壳微运动的实时捕捉;

多参数融合:如手术机器人需同时感知器械位置、力反馈与组织形变。

二、创新应用:加速度传感器的“跨界突破”

1. 实验科学:从“被动记录”到“主动干预”

量子实验平台:通过微型加速度传感器监测真空腔体微振动,将量子比特操控误差降低,提升量子计算稳定性。

生物样本分析:在离心机中集成三轴传感器,实时监测离心加速度与样本分布,优化分离效率。

2. 工业监测:从“故障后维修”到“预测性维护”

风力发电机预警:通过监测主轴振动频谱,提前识别轴承磨损,避免非计划停机。

化工管道监测:部署柔性加速度传感器网络,捕捉管道流体冲击引发的微振动,预警泄漏风险。

3. 医疗诊断:从“经验判断”到“数据驱动”

帕金森病评估:鞋垫内置传感器捕捉步态特征,通过步长、摆动幅度等参数量化运动障碍程度。

手术导航:骨科机器人利用加速度反馈控制钻头振动幅度,将钻孔精度提升至亚毫米级。

三、发展新趋势:技术融合与场景重构

1. 微型化与生物兼容性

纳米线传感器:尺寸仅50μm×50μm,可植入人体监测器官微振动,为心血管疾病早期诊断提供新手段。

柔性电子皮肤:基于石墨烯的加速度传感器可贴合皮肤,连续监测肌肉活动,助力运动康复与神经疾病研究。

2. 智能化与自学习

AI算法集成:传感器内置自学习模型,可识别特定运动模式,如区分游泳划水与骑行踏频,优化运动数据分析。

故障自诊断:通过静电驱动装置模拟加速度,主动检测传感器性能,降低维护成本。

3. 多模态融合

9轴惯性测量单元:与陀螺仪、磁力计组合,实现飞行器、无人机的姿态精准估计,提升导航稳定性。

环境感知系统:集成温度、湿度传感器,补偿环境干扰,提升工业场景数据可靠性。

四、挑战与解决方案:技术迭代的“最后一公里”

1. 环境干扰与抗噪技术

问题:高温、强电磁场等极端环境导致信号失真。

方案:采用光学式加速度计,通过激光干涉测量位移,实现纳米级精度与抗电磁干扰。

2. 长期稳定性与寿命

问题:传感器在长期振动中易发生材料疲劳。

方案:优化悬臂梁结构与材料,提升疲劳寿命。

3. 数据融合与处理

问题:多传感器数据需实时同步与解析。

方案:开发边缘计算模块,在传感器端完成初步数据处理,降低传输延迟。

问答列表

Q1:加速度传感器如何提升量子实验精度?

A:通过监测真空腔体微振动,实时调整量子比特操控参数,减少环境噪声干扰。

Q2:柔性加速度传感器在医疗领域的应用场景有哪些?

A:可植入式监测器官振动、贴合式分析肌肉活动、可穿戴评估运动功能。

Q3:多模态融合如何优化无人机导航?

A:结合加速度计、陀螺仪与磁力计数据,通过算法补偿单一传感器误差,提升姿态估计稳定性。

Q4:工业监测中如何平衡传感器精度与成本?

A:采用级加工技术提升MEMS传感器性能,同时通过规模化生产降低成本。

Q5:未来加速度传感器的发展方向是什么?

A:微型化、智能化、生物兼容化与多模态融合,推动从“感知运动”到“理解运动”的跨越。

本文总结

加速度传感器正从消费电子的“配角”跃升为科学仪器的“核心大脑”。其创新应用不仅重构了实验精度与工业效率的边界,更通过技术融合开辟了医疗诊断、环境监测等新场景。未来,随着材料科学、人工智能与微纳电子的交叉突破,加速度传感器将进一步模糊物理世界与数字世界的界限,成为智能时代“感知运动”的基础设施。