科学仪器中冲击传感器的技术发展趋势和创新方向有哪些?

冲击传感器作为力学量监测的核心器件,正经历从单一功能向智能化、网络化、微型化的技术跃迁。其发展趋势聚焦于材料创新、算法融合与多场景适配,涵盖高灵敏度检测、边缘计算、多参数协同监测及柔性化设计等方向。本文从技术演进逻辑出发,解析冲击传感器在工业监测、消费电子、航空航天等领域的创新实践,探讨其如何突破传统应用边界,构建“感知-分析-决策”的闭环系统。

一、技术瓶颈:传统冲击传感器的三大挑战

环境适应性不足

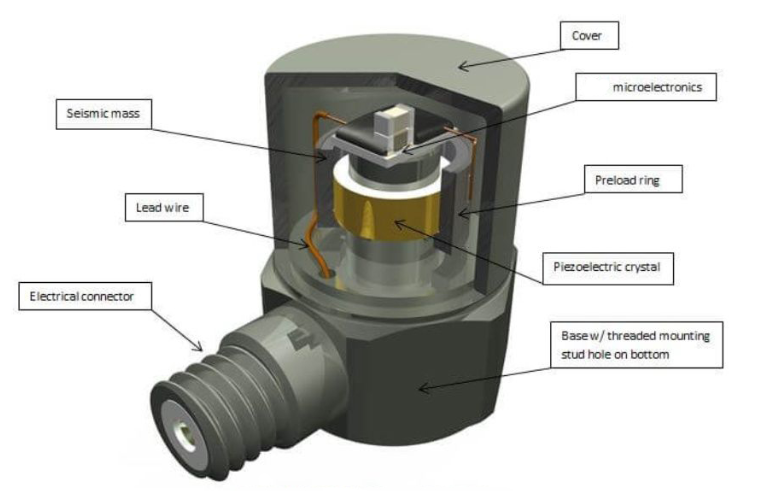

传统传感器在极端温度、强电磁干扰或高频振动环境下易出现信号漂移,导致测量误差。例如,压电式传感器在低温环境中电荷分离效率下降,压阻式传感器则因温度系数影响电阻稳定性。

多参数协同能力弱

单一传感器仅能捕捉冲击力度或加速度,难以同步分析温度、振动频率等关联参数,限制了故障诊断的精准度。例如,往复式压缩机故障检测需综合冲击模式、螺栓松动程度等多维度数据。

智能化水平滞后

多数传感器仅完成数据采集与传输,依赖外部系统进行复杂分析,无法实时识别冲击类型(如正常振动与故障冲击)并触发预警,导致响应延迟。

二、创新方向:四大技术路径重塑冲击传感器

1. 材料革新:从刚性到柔性的结构突破

柔性传感器通过微线技术与磁场耦合,实现“头发丝级”纤细结构,兼具弹性与自供电能力。例如,基于石墨烯的气体传感器可贴合不规则表面,监测冲击引发的气体泄漏;超材料生物传感器则通过光谱识别生物分子,用于医疗场景的微创冲击监测。

2. 算法融合:边缘计算赋能本地决策

集成微处理器的智能传感器可在端侧完成特征提取与模式识别。例如,某研究机构开发的冲击传感器通过机器学习训练正常冲击模式,当检测到偏离阈值的尖脉冲时,自动计算冲击能量并分类波形,为工业设备提供“数字体检”服务。

3. 多模态集成:构建“五感协同”的感知网络

MEMS技术推动传感器向微型化、多功能化演进。例如,将加速度计、陀螺仪、磁力计集成于单一芯片,可同步监测物体运动状态与冲击方向;结合温度、湿度传感器,则能分析环境因素对冲击响应的影响,提升预测性维护的可靠性。

4. 网络化协同:从单机监测到系统联动

5G与物联网技术使传感器成为智能系统的“节点”。例如,在智能交通中,车载冲击传感器可实时上传碰撞数据至云端,触发紧急救援;在建筑监测领域,分布式传感器网络通过分析冲击分布,定位结构损伤位置并评估安全风险。

三、应用场景:技术落地催生新业态

工业制造:在机械臂、冲压设备中部署冲击传感器,实时监测异常冲击,避免设备损坏与生产中断。

消费电子:智能手机通过集成压阻传感器实现跌落保护,自动锁定屏幕并备份数据;运动手环利用冲击监测优化运动算法,降低运动损伤风险。

航空航天:航天器关键部件搭载冲击传感器,监测发射、着陆阶段的冲击参数,确保结构安全与设备正常运行。

总结:冲击传感器的未来图景

冲击传感器的技术演进正沿着“材料-算法-系统”三层路径推进,其核心目标是从“感知工具”升级为“智能决策单元”。随着新材料、人工智能与物联网的深度融合,冲击传感器将突破传统应用边界,在智能制造、智慧城市、生命科学等领域创造更大价值,成为推动产业智能化转型的关键基础设施。

问答列表

Q1:柔性冲击传感器与传统传感器的主要区别是什么?

A:柔性传感器采用可弯曲、可拉伸材料,能贴合不规则表面并承受动态形变,而传统传感器多为刚性结构,适用场景受限。

Q2:边缘计算如何提升冲击传感器的实用性?

A:边缘计算使传感器在本地完成数据预处理与模式识别,减少传输延迟,实现实时决策(如自动触发安全机制)。

Q3:多参数集成传感器适用于哪些场景?

A:适用于需综合分析多维度数据的场景,如工业设备故障诊断、建筑结构健康监测等。

Q4:冲击传感器网络化对系统设计有何影响?

A:网络化要求传感器具备低功耗、高兼容性,并支持标准通信协议(如MODBUS-RTU),以实现数据共享与协同控制。

Q5:未来冲击传感器的发展重点是什么?

A:重点在于提升环境适应性、降低功耗、增强智能化水平,并探索新材料(如石墨烯、超材料)的应用潜力。