智能汽车冲击性能优化中冲击传感器扮演怎样的关键角色?

智能汽车冲击性能优化中,冲击传感器作为核心感知元件,通过实时采集碰撞、颠簸等场景下的冲击数据,为底盘动态调节、安全系统触发及路径规划提供关键依据。其与多传感器融合、智能算法协同,推动底盘从机械结构向智能生命体进化,成为高阶自动驾驶底层技术支撑。

一、冲击传感器:从“单一感知”到“场景自适应”的跨越

传统冲击传感器仅能捕捉冲击强度与方向,而现代智能传感器已进化为具备多模态感知能力的“场景识别器”。其核心功能可拆解为三个维度:

1. 物理信号转换层

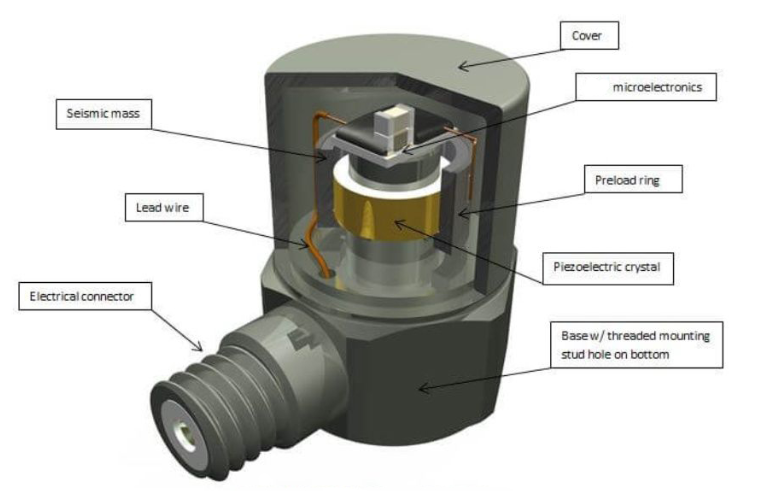

压电式传感器利用压电材料的电荷生成特性,将冲击加速度转化为电压信号,响应速度达微秒级;应变片式传感器通过金属形变检测结构应力,成本低且稳定性强;电容式传感器则以极板间距变化捕捉低强度高频振动,分辨率达微米级。三种技术路线覆盖了从轻微颠簸到剧烈碰撞的全场景需求。

2. 多传感器融合层

冲击传感器并非孤立工作,而是与轮速传感器、转向角传感器、车身姿态传感器等组成协同网络。例如,当车辆高速通过凸起路面时,冲击传感器检测垂直方向冲击力,轮速传感器反馈车轮离地信息,车身姿态传感器监测侧倾角度,底盘域控制器综合数据后,可同时调整悬挂阻尼与制动力分配,实现“感知-决策-执行”闭环。

3. 智能算法决策层

底盘域控制器内置的模糊控制、神经网络等算法模型,对传感器数据进行实时分析:

冲击强度分级:将碰撞力度划分为“轻微颠簸”“中度冲击”“严重碰撞”三档,对应不同悬挂调节策略;

方向预判:通过分析冲击信号相位差,判断冲击来源方向,提前调整底盘姿态;

故障冗余:若某传感器信号异常,系统通过其他传感器数据交叉验证,确保控制指令可靠性。

二、技术突破:冲击传感器的未来演进方向

随着智能汽车向高阶自动驾驶迈进,冲击传感器正从“感知工具”升级为“智能决策中枢”,其技术演进呈现三大趋势:

1. 边缘计算集成

未来传感器可能内置微型处理器,实现数据本地预处理。例如,在侧向碰撞场景中,传感器可自主分析冲击方向与力度,直接触发电子稳定程序(ESP)或调整转向助力,减少传输延迟。

2. 材料创新

新型压电材料(如PVDF薄膜)的应用将提升传感器灵敏度,使其能捕捉更微弱的冲击信号;柔性电子技术则使传感器可贴合曲面车身安装,扩展检测范围至更低频振动。

3. 多模态感知融合

通过融合视觉、雷达数据,冲击传感器可实现“冲击源识别”。例如,区分路面颠簸与障碍物碰撞,或结合车路协同数据提前感知风险,为自动驾驶系统提供更全面的环境感知。

三、应用场景:从安全防护到驾驶体验升级

冲击传感器的价值不仅体现在安全领域,更深度渗透至驾驶体验优化:

舒适性提升:通过微小冲击波形分析路面平整度,主动调节悬架阻尼,减少颠簸感;

操控稳定性增强:在急转弯或紧急变道时,实时监测底盘受力,动态调整四轮扭矩分配,防止侧滑;

路径规划优化:在L3级以上自动驾驶中,冲击数据可帮助车辆判断路面状况(如坑洼、结冰),调整路径规划或车速控制。

总结

冲击传感器作为智能汽车冲击性能优化的核心元件,通过物理信号转换、多模态融合与智能算法,实现了从“阈值触发”到“场景自适应”的跨越。其与底盘控制系统的深度协同,不仅提升了车辆在复杂路况下的安全性与舒适性,更为高阶自动驾驶提供了底层技术支撑。随着材料科学与人工智能的持续突破,冲击传感器将推动底盘从“机械结构”向“智能生命体”进化,重新定义未来出行方式。

问答列表

Q1:冲击传感器如何影响自动驾驶的路径规划?

A:冲击传感器可实时监测路面冲击特征(如坑洼、结冰),结合车路协同数据,为自动驾驶系统提供路面状况信息,辅助调整路径规划或车速控制,避免因冲击导致的失控风险。

Q2:冲击传感器与振动传感器有何本质区别?

A:冲击传感器专注于捕捉突发冲击的强度、方向与持续时间,适用于碰撞、颠簸等场景;振动传感器则监测持续振动的频率、幅度与模式,主要用于引擎状态监测或设备平衡调整。

Q3:未来冲击传感器将如何提升安全性?

A:通过集成自诊断功能实时监测自身健康状态,或利用机器学习预测冲击趋势,提前调整底盘参数实现“预防性控制”,例如在侧向冲击前微调转向角度以保持轨迹。

Q4:冲击传感器如何优化驾驶舒适性?

A:通过分析路面冲击波形,主动调节悬挂阻尼与车身姿态,减少颠簸感;同时结合座椅传感器数据,优化气囊展开力度,避免过度保护导致的二次伤害。

Q5:多传感器融合如何提升冲击数据准确性?

A:当冲击传感器信号异常时,系统可通过轮速、转向角等传感器数据交叉验证,确保控制指令可靠性;例如在侧向碰撞中,结合转向角数据可更精准判断冲击方向。