冲击传感器为何是科学仪器航空航天冲击领域的核心装备?

冲击传感器作为航空航天领域的关键设备,基于压电、压阻等物理效应,将瞬态冲击转化为可量化电信号。其具备高精度、快速响应及抗极端环境能力,可精准捕捉火箭发射、航天器着陆等场景的冲击参数,为结构安全评估、故障预警提供核心数据支撑,是保障航天任务成功不可或缺的“感知触角”。

一、技术原理:从物理效应到电信号的“翻译官”

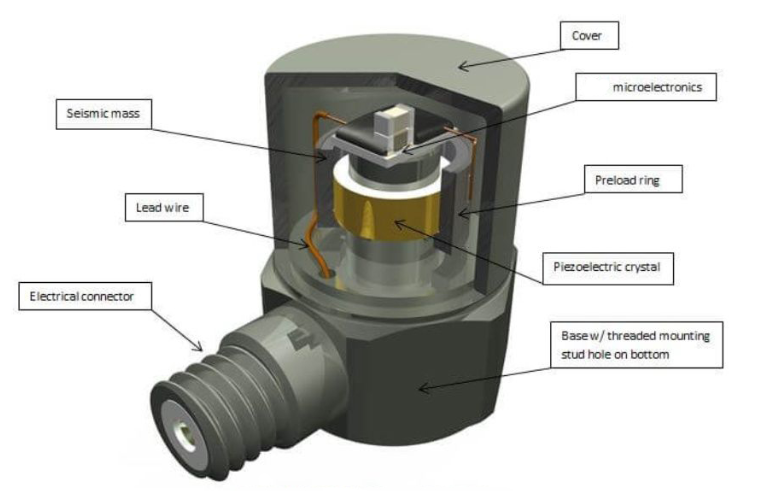

冲击传感器的核心任务是将无形的冲击力转化为可测量的电信号,其工作原理基于四种基础物理效应:

压电效应:当压电晶体(如石英)受到机械应力时,内部电荷分布偏移,在材料两端形成与应力成正比的电压信号。例如,火箭发射时,传感器通过捕捉燃料燃烧产生的瞬态冲击,将压力变化转化为电压波动,为推进系统优化提供依据。

压阻效应:半导体材料在应力作用下发生形变,导致电阻值变化。此类传感器通过惠斯通电桥电路将电阻变化转换为电压信号,适用于测量中低量级冲击,如航天器太阳能板展开时的微振动。

电容效应:平行板电容器因冲击导致极板间距变化,电容值随之改变。该技术常用于监测航天器对接时的微小冲击,其低功耗特性适合长期太空任务。

磁电效应:导体在磁场中运动切割磁力线,产生感应电动势。此类传感器抗干扰能力强,适用于电磁环境复杂的航天场景,如卫星分离时的冲击监测。

技术协同:现代航天器常采用多传感器融合方案,例如在火箭发动机舱内同时部署压电式与压阻式传感器,通过交叉验证提升数据可靠性。

二、应用场景:极端环境下的“安全卫士”

发射阶段:承受“千钧之力”

火箭起飞时,发动机产生的推力冲击可达正常重力的数十倍。冲击传感器被安装在发动机支架、燃料管路等关键部位,实时监测冲击幅度与频率。若数据异常,系统将触发紧急关机程序,避免结构失效。

轨道运行:应对“微小威胁”

太空碎片撞击是航天器面临的主要风险之一。传感器通过捕捉撞击产生的瞬态冲击波,结合算法分析碎片质量、速度与撞击角度,为轨道调整提供决策依据。例如,某型号卫星曾因传感器提前预警,成功规避了直径数厘米的太空垃圾。

返回着陆:化解“最后一公里”挑战

航天器返回大气层时,需经历气动加热与减速冲击。传感器被集成至隔热罩与着陆腿中,监测冲击强度与分布。若数据超出安全阈值,系统将启动备用缓冲装置,确保舱内设备与乘员安全。

三、未来趋势:智能化与微型化的“双轮驱动”

智能分析:新一代传感器将集成边缘计算模块,实现冲击数据的实时处理。例如,通过机器学习模型识别特定冲击模式,提前预测结构疲劳或部件松动。

微型化设计:随着微机电系统(MEMS)技术的发展,传感器尺寸可缩小至毫米级,同时保持高灵敏度。这类设备可嵌入航天器复合材料内部,实现分布式冲击监测。

耐极端环境:针对深空探测任务,传感器材料正向耐辐射、抗低温方向升级。例如,采用金刚石涂层的压电元件,可在接近绝对零度的环境中稳定工作。

总结

冲击传感器通过精准捕捉瞬态冲击,为航天工程提供了“感知-分析-决策”的完整链条。从发射阶段的暴力冲击到太空中的微小碰撞,从结构安全评估到故障预警,其技术价值贯穿航天任务全生命周期。随着材料科学与人工智能的融合,未来传感器将更智能、更可靠,持续拓展人类探索宇宙的边界。

问答环节

Q1:冲击传感器与振动传感器有何本质区别?

A:冲击传感器专注于瞬态、高幅值的冲击事件(如碰撞),而振动传感器监测持续、低幅值的周期性振动(如发动机运转)。前者响应速度更快,后者频率范围更宽。

Q2:为何航天器需要多种类型的冲击传感器协同工作?

A:不同场景对传感器性能要求各异。例如,发射阶段需高量程压电传感器捕捉极端冲击,而轨道运行阶段则依赖低功耗电容传感器监测微小撞击。多传感器融合可提升数据全面性与可靠性。

Q3:冲击传感器的“自发电”特性有何优势?

A:基于压电效应的传感器无需外部电源,可直接将机械能转化为电能。这一特性使其适用于无供电环境(如深空探测),同时降低系统复杂度与故障风险。

Q4:未来冲击传感器如何适应深空探测需求?

A:深空环境存在极端温度、强辐射与微重力等挑战。传感器需采用耐辐射材料(如碳化硅)、优化热设计(如热管散热),并提升自主校准能力以应对长期孤立运行。

Q5:冲击传感器在民用领域有哪些延伸应用?

A:除航天外,其技术已渗透至汽车安全(碰撞测试)、工业监测(设备故障诊断)、消费电子(手机跌落保护)等领域,成为保障设备安全与产品质量的“隐形守护者”。