冲击传感器怎样助力智能汽车适应高冲击路况?

当智能汽车驶过坑洼路面、遭遇突发碰撞或穿越复杂地形时,其安全性与稳定性高度依赖一套精密的“触觉感知系统”——冲击传感器。这些隐藏于车身关键部位的微型装置,如同汽车的“神经末梢”,通过实时捕捉力学变化,为安全系统提供决策依据。在自动驾驶技术加速落地的今天,冲击传感器正从被动响应转向主动预防,重新定义着智能汽车的安全边界。

一、高冲击路况的挑战:传统感知系统的局限性

传统汽车安全系统多依赖单一类型传感器,例如仅通过加速度阈值触发安全气囊。这种模式在应对复杂路况时存在显著短板:

环境干扰:雨雪天气可能导致摄像头误判,强光直射可能干扰激光雷达精度;

响应滞后:从冲击发生到安全装置启动存在时间差,可能错过最佳保护时机; - 场景单一:无法区分正面碰撞与侧面追尾,难以提供差异化防护策略。

例如,在低速追尾场景中,传统系统可能因冲击力未达阈值而未启动座椅缓冲,导致乘员颈部受伤;而在高速翻滚事故中,又可能因传感器布局不足而无法全面展开侧气帘。

二、核心技术突破:多模态感知与智能决策

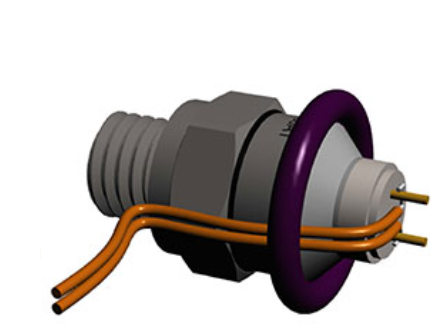

1. 物理信号转换:从冲击力到电信号的精准映射

冲击传感器通过压电效应、压阻效应或电容变化等物理机制,将机械冲击转化为电信号。以压电式传感器为例,其核心压电晶体在受力形变时会产生电荷分离,形成与冲击强度成正比的电压信号。这种转换过程无需外部电源,且响应速度可达微秒级,为实时监测提供基础。

2. 多传感器融合:构建冗余感知网络

现代智能汽车采用“激光雷达+摄像头+毫米波雷达+冲击传感器”的异构融合方案。冲击传感器在此系统中承担两项核心任务:

补充验证:当光学传感器因恶劣天气失效时,通过力学信号提供独立数据源;

细节增强:在碰撞瞬间,冲击波形分析可识别碰撞角度与物体材质,例如区分金属护栏与塑料路障。

3. 智能算法:分级响应与个性化防护

基于深度学习的算法模型可对冲击信号进行多维度解析:

分级触发:根据冲击力度分为低、中、高三级响应。低速碰撞时仅激活座椅缓冲装置,避免气囊弹出造成二次伤害;高速碰撞时全面启动气囊、气帘与座椅调节;

位置感知:通过分布式传感器布局识别碰撞发生区域。侧面碰撞优先展开侧气囊,追尾事故则调节座椅靠背角度以分散冲击力;

用户适配:系统学习驾驶员习惯与乘员体型数据,动态调整触发灵敏度。例如,对激进型驾驶员提高预紧装置响应阈值,对儿童乘员优化气囊展开角度。

三、未来演进方向:从被动感知到主动预防

1. 预测性安全:车路协同与高精度地图融合

结合车联网技术,冲击传感器可提前感知潜在风险。例如,当前方路口出现违规车辆时,系统通过分析历史碰撞数据与实时路况,预判碰撞可能性并启动预紧装置,将响应时间缩短。

2. 生物信号融合:乘员状态监测

通过集成心率、血压等生理传感器,系统可在碰撞前判断乘员状态。例如,当检测到驾驶员突发疾病导致车辆失控时,提前调整安全装置保护力度,避免因过度保护加重伤情。

3. 材料创新:提升灵敏度与耐用性

新型纳米压电材料与柔性电子技术的应用,使传感器可贴合曲面车身安装,同时将检测范围扩展至更低频的振动信号。例如,在通过连续减速带时,系统能通过微小冲击波形分析路面平整度,主动调节悬架阻尼。

总结

冲击传感器作为智能汽车安全系统的“感知基石”,通过物理信号转换、多模态融合与智能算法,实现了从“阈值触发”到“场景自适应”的跨越。随着材料科学与人工智能的深度融合,其角色正从单一的安全装置触发器,升级为连接车辆、道路与乘员的“安全中枢”。未来,随着自动驾驶技术的普及,冲击传感器将与车路协同系统深度耦合,构建起覆盖全场景的主动安全防护网,为智能出行提供更可靠的保障。

问答列表

Q1:冲击传感器如何区分正面碰撞与侧面追尾?

A:通过分布式传感器布局捕捉碰撞发生位置,结合冲击波形分析识别碰撞角度,系统据此调用差异化的保护策略。

Q2:恶劣天气会影响冲击传感器的工作吗?

A:现代系统采用多传感器融合技术,冲击传感器与雷达、摄像头形成冗余网络,确保单一传感器失效时仍能稳定感知环境。

Q3:冲击传感器能预防碰撞吗?

A:当前技术可结合车路协同数据提前感知风险,例如识别前方违规车辆并启动预紧装置,但完全预防仍需依赖自动驾驶系统的整体决策。

Q4:不同体型乘员如何获得个性化保护?

A:系统通过学习乘员体型与坐姿数据,优化气囊展开角度与力度,例如为儿童乘员降低气囊充气压力以减少冲击。

Q5:冲击传感器的未来发展方向是什么?

A:技术将向预测性安全、生物信号融合与材料创新方向演进,例如通过监测驾驶员生理状态提前调整保护策略,或利用新型材料提升检测精度。