科学仪器里冲击传感器有哪些校准方法和精度提升技巧?

冲击传感器作为科学仪器中的关键部件,其校准精度直接影响测试结果的可靠性。本文聚焦冲击传感器的校准方法与精度提升技巧,从机械碰撞、电磁释放等校准装置原理出发,结合温度补偿、信号处理、多传感器融合等技术手段,系统阐述如何通过硬件优化与算法创新实现测量精度的突破。

一、冲击传感器校准的核心方法

1. 机械碰撞法:从低g到高g的精准模拟

机械碰撞装置通过物体间的冲击运动产生标准加速度脉冲,是应用最广泛的校准方式。例如,冲击摆通过调整碰撞质量块与被校传感器的质量比,可模拟低至数g、高至数百g的冲击场景;空气炮则利用弹体加速碰撞靶体,实现数万g至数十万g的超高速冲击校准。此类装置的关键在于控制冲击脉冲的形状与持续时间——通过改变碰撞材料、几何形状或衬垫特性,可精准调节峰值加速度与脉冲宽度。

2. 电磁能释放法:高频响应的精准控制

电磁能释放装置(如霍普金斯棒)通过电磁力驱动质量块运动,产生高频冲击信号。其优势在于可精确控制冲击波形,避免机械碰撞中的能量损耗与振动干扰,适用于高频动态校准需求。例如,某些装置通过优化电磁线圈设计,可将冲击脉冲持续时间压缩至微秒级,满足超高速冲击测试需求。

3. 振动台辅助法:线性动态范围的扩展

振动台通过正弦振动模拟冲击过程,虽最大加速度有限,但可覆盖低频至中频动态范围。结合激光干涉仪等高精度位移测量技术,振动台可实现亚微米级位移精度,为传感器提供稳定的线性校准基准。例如,某些振动台通过空气轴承导向技术,将横向运动分量控制在极低水平,确保主轴方向加速度测量的准确性。

二、冲击传感器精度提升的五大技巧

1. 温度补偿:消除环境干扰的“隐形杀手”

温度变化是影响传感器精度的主要因素之一。硬件补偿通过在传感器内部集成温度传感器,实时监测环境温度并调整输出信号;软件补偿则基于温度-误差模型,通过算法修正测量值。例如,某些传感器采用分段线性补偿策略,针对不同温度区间建立独立的误差修正曲线,显著降低温度漂移对测量结果的影响。

2. 信号处理:从噪声中提取有效信息

原始信号常夹杂高频噪声与低频干扰,需通过滤波算法优化。低通滤波可抑制高频噪声,高通滤波可消除低频漂移,而带通滤波则可提取特定频段信号。例如,卡尔曼滤波通过状态估计与预测,在动态测量中实现噪声抑制与信号跟踪的平衡;小波变换则通过多尺度分析,精准定位信号中的突变特征,提升冲击事件检测的灵敏度。

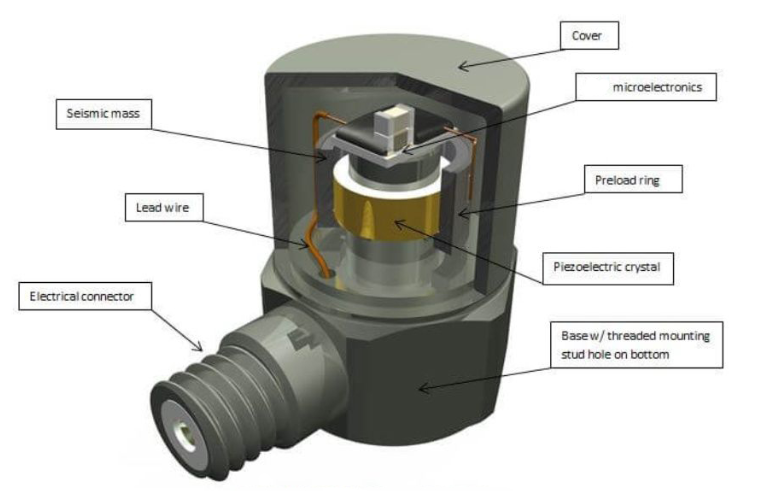

3. 多传感器融合:冗余与互补的协同增效

单一传感器易受环境或自身性能限制,多传感器融合通过冗余测量与互补信息提升整体可靠性。例如,在复杂冲击场景中,可同时部署压电式、压阻式与MEMS传感器,利用不同原理传感器的频响特性差异,构建覆盖全频段的测量系统;通过数据融合算法(如加权平均、卡尔曼滤波融合),可进一步降低随机误差,提升测量稳定性。

4. 动态特性补偿:应对快速变化的挑战

冲击信号具有瞬态性与高频特性,传感器需具备快速响应能力。动态特性补偿通过建立传感器频响模型,对输出信号进行相位与幅值修正。例如,某些传感器采用多项式拟合算法,根据标定数据建立输入-输出关系的非线性模型,在动态测量中实现高精度还原;而自适应滤波技术则通过实时调整滤波器参数,动态适应信号特征变化,提升测量鲁棒性。

5. 结构优化:从设计源头提升性能

传感器结构参数直接影响其灵敏度与线性度。通过有限元分析(FEA)模拟冲击载荷下的应力分布,可优化弹性元件尺寸与形状,减少非线性误差;采用高精度加工工艺(如光刻、蚀刻)控制关键部件尺寸公差,可提升传感器一致性;而真空封装技术则可降低气压对压力传感器的影响,确保测量稳定性。

总结

冲击传感器的校准与精度提升是一个系统工程,需从校准装置选择、环境干扰抑制、信号处理优化到结构设计创新多维度协同。通过机械碰撞、电磁释放等校准方法的精准应用,结合温度补偿、多传感器融合等精度提升技巧,可显著提升传感器在复杂冲击场景下的测量可靠性,为航天、汽车、材料等领域的科学研究提供坚实的数据支撑。

问答扩展

Q1:冲击传感器校准周期如何确定?

A:校准周期需根据传感器使用频率、环境条件与精度要求综合评估。高频使用或恶劣环境下的传感器建议缩短校准周期,而低频使用或稳定环境下的传感器可适当延长。

Q2:多传感器融合是否会增加系统复杂度?

A:多传感器融合虽需处理更多数据,但通过模块化设计与标准化接口,可降低系统集成难度。同时,融合算法的优化(如分布式计算)可进一步提升实时性。

Q3:温度补偿能否完全消除环境影响?

A:温度补偿可显著降低温度漂移,但无法完全消除其他环境因素(如湿度、电磁干扰)的影响。需结合屏蔽设计、滤波处理等综合措施提升抗干扰能力。

Q4:动态特性补偿适用于所有冲击场景吗?

A:动态特性补偿需基于传感器频响模型,对已知频段信号效果显著。对于超高频或非线性冲击,需结合实验标定与算法优化实现精准补偿。

Q5:结构优化对传感器成本的影响如何?

A:高精度加工与特殊封装工艺可能增加初期成本,但通过提升传感器寿命与可靠性,可降低长期维护费用。需根据应用场景权衡性能与成本。