微型传感器怎样给智能汽车交通互联供数据支持

智能汽车与智能交通互联时代,微型传感器作为关键部件,虽体积微小却能提供精准数据支持。其通过采集环境、车辆状态等数据,助力智能系统实现高效决策。本文将探讨微型传感器在智能汽车与交通互联中的重要性、面临挑战及解决路径。

探寻智能交通新脉络:微型传感器的隐形力量

在科技飞速发展的当下,智能汽车与智能交通互联正重塑我们的出行方式。从自动驾驶汽车的精准操控,到交通信号灯的智能调控,背后都离不开数据的支撑。而在众多数据采集设备中,微型传感器以其微小的身躯,发挥着不可忽视的作用,成为智能交通系统高效运行的关键“神经末梢”。

微型传感器——微小身躯下的数据隐忧

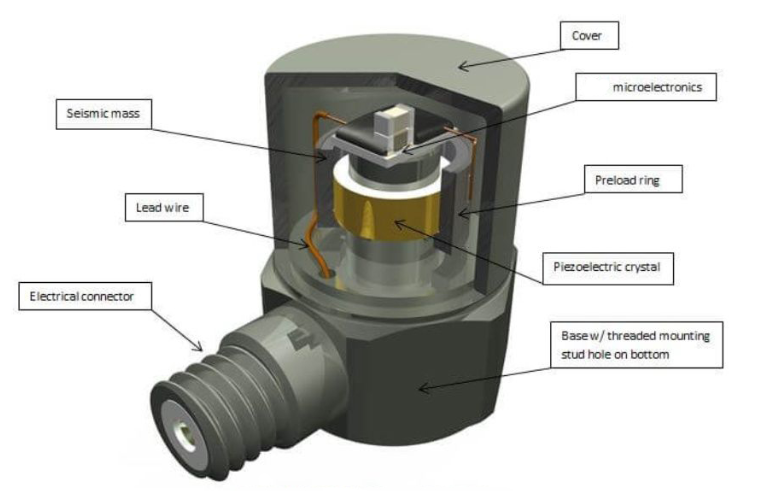

在智能汽车与智能交通互联的复杂场景中,微型传感器虽小,却肩负着采集各类关键数据的重任。环境温度、湿度、光照强度,车辆的速度、加速度、转向角度等,这些看似琐碎的数据,实则是智能系统做出决策的重要依据。然而,微型传感器在数据采集过程中,面临着诸多挑战。一方面,其微小的体积限制了自身的性能,在复杂环境下,数据的准确性和稳定性容易受到影响;另一方面,海量数据的传输与处理,也对传感器的数据传输能力和系统的数据处理能力提出了极高要求。一旦数据出现偏差或传输延迟,智能系统的决策就可能出现失误,进而影响整个交通系统的运行效率和安全性。

多维度剖析微型传感器的数据困境

从硬件层面来看,微型传感器的制造工艺和材料选择,直接影响其性能。在极端温度、强电磁干扰等环境下,传感器的元件可能受损,导致数据采集不准确。例如,在高温环境下,传感器的电子元件可能因热膨胀而出现性能下降,采集到的温度数据就会存在误差。

从软件层面而言,数据传输协议和算法的优化至关重要。不同的智能设备和系统之间,需要统一的数据传输标准,以确保数据能够准确、及时地传输。若传输协议不兼容,数据就可能在传输过程中丢失或损坏。同时,数据处理算法的效率也影响着智能系统的决策速度。如果算法不够优化,面对海量数据时,系统可能无法快速做出反应,导致交通拥堵或事故发生。

此外,智能交通系统的复杂性也增加了微型传感器数据管理的难度。多个传感器采集的数据需要整合分析,才能为智能系统提供全面的信息。但不同传感器的数据格式和精度可能存在差异,如何将这些数据进行有效融合,是当前面临的一大难题。

多管齐下提升微型传感器数据支持能力

针对硬件方面的问题,科研人员不断探索新的制造工艺和材料。采用新型的半导体材料和先进的封装技术,可以提高传感器的抗干扰能力和稳定性,使其在复杂环境下也能准确采集数据。例如,一些新型的温度传感器,通过优化材料结构,能够在更宽的温度范围内保持高精度测量。

在软件层面,制定统一的数据传输标准和优化数据处理算法是关键。行业组织可以牵头制定通用的数据传输协议,确保不同设备和系统之间能够无缝对接。同时,利用人工智能和机器学习技术,开发高效的数据处理算法,提高系统对海量数据的处理能力。例如,通过深度学习算法,系统可以自动识别和过滤无效数据,提取有价值的信息,从而加快决策速度。

为了解决数据融合难题,可以建立数据融合平台。该平台能够对不同传感器采集的数据进行统一处理和分析,将多源数据转化为有价值的信息。通过数据融合,智能系统可以获得更全面的环境感知和车辆状态信息,从而做出更准确的决策。

本文总结

智能汽车与智能交通互联的发展离不开微型传感器的数据支持。尽管微型传感器在数据采集过程中面临硬件性能、软件协议和算法、数据融合等多方面挑战,但通过探索新的制造工艺和材料、制定统一标准、优化算法以及建立数据融合平台等措施,能够有效提升其数据支持能力,为智能交通系统的高效运行提供坚实保障。

问答列表

Q1:微型传感器在智能汽车中主要采集哪些数据?

A1:主要采集环境数据如温度、湿度、光照强度,以及车辆状态数据如速度、加速度、转向角度等。

Q2:微型传感器数据不准确会带来什么后果?

A2:可能导致智能系统决策失误,影响交通系统运行效率和安全性,如引发交通拥堵或事故。

Q3:如何提高微型传感器的抗干扰能力?

A3:采用新型制造工艺和材料,如新型半导体材料和先进封装技术。

Q4:数据融合平台有什么作用?

A4:对不同传感器采集的数据统一处理分析,转化为有价值信息,为智能系统提供全面感知。

Q5:优化数据处理算法有什么意义?

A5:提高系统对海量数据处理能力,加快决策速度,提升智能交通系统运行效率。