微型传感器如何帮科学仪器精准监测环境状况

微型传感器作为科学仪器在环境监测领域的创新应用,凭借体积小、精度高、部署灵活等优势,成为环境监测的“微小监测微卫士”。本文从环境监测痛点切入,分析微型传感器技术原理与优势,探讨其在水质、大气、土壤监测中的具体应用,并展望未来发展趋势。

在环境问题日益严峻的当下,空气污染、水质恶化、土壤退化等挑战不断敲响生态警钟。传统环境监测设备因体积庞大、部署成本高、实时性不足等问题,难以满足精细化监测需求。而微型传感器凭借其“小身材、大能量”的特性,正成为环境监测领域的新兴力量,为生态保护提供更精准的技术支撑。本文将深入解析微型传感器如何突破传统局限,成为环境监测的“微小监测微卫士”。

一、环境监测的“老难题”:传统设备的局限性

传统环境监测设备多依赖大型仪器,如固定式空气质量监测站、实验室水质分析仪等。这些设备虽精度高,但存在显著短板:部署成本高,需专业场地与维护人员;响应速度慢,数据采集周期长,难以捕捉突发污染事件;覆盖范围有限,无法实现网格化监测。例如,某城市曾因固定监测站分布稀疏,未能及时预警某次工业区挥发性有机物泄漏事件,导致污染扩散范围扩大。此类案例凸显了传统设备在环境监测中的“力不从心”。

二、微型传感器的“新突破”:技术原理与核心优势

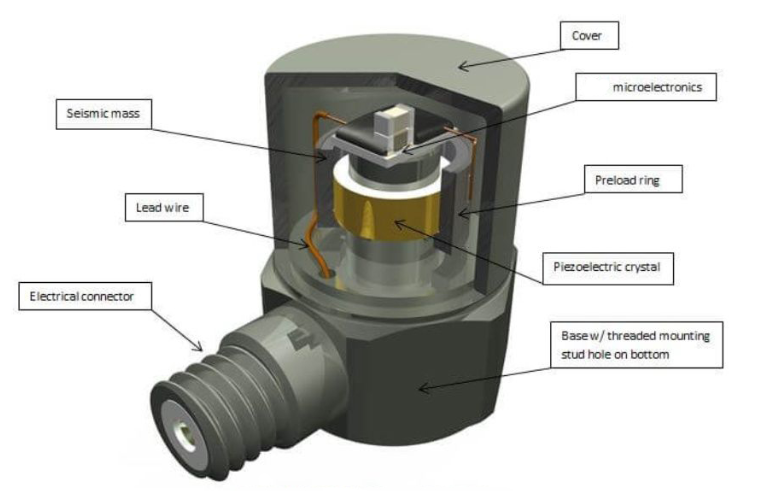

微型传感器通过微机电系统(MEMS)技术,将传感器、信号处理电路与通信模块集成于毫米级芯片中,实现“感知-分析-传输”一体化。其核心优势体现在三方面:

体积小、易部署:可嵌入无人机、智能穿戴设备或固定监测节点,实现“无感化”监测;

精度高、响应快:采用纳米材料与先进算法,对污染物浓度变化敏感度达ppm级,响应时间缩短至秒级;

成本低、可扩展:单设备成本仅为传统设备的十分之一,支持大规模组网,形成“天-空-地”立体监测网络。

例如,某研究团队开发的微型水质传感器,通过光学干涉原理检测水中重金属离子,体积仅相当于一枚硬币,却能实时传输数据至云端,为河流污染溯源提供关键证据。

三、微型传感器的“大作为”:环境监测典型应用场景

水质监测:从“被动取样”到“主动感知”

传统水质监测需人工取样后送实验室分析,流程繁琐且时效性差。微型传感器可直接投入水体,通过电化学或光谱技术检测pH值、溶解氧、重金属等指标,并支持自清洁功能,避免生物附着干扰。某湖泊治理项目中,微型传感器网络成功捕捉到某企业夜间偷排废水行为,为执法提供直接证据。

大气监测:构建“城市呼吸”监测网

微型大气传感器可集成温湿度、PM2.5、VOCs(挥发性有机物)等多参数监测模块,通过物联网技术实现数据实时上传。某城市在交通干道、工业园区部署微型传感器后,发现某路段早高峰时段氮氧化物浓度超标,推动交通管理部门优化信号灯配时,减少车辆怠速排放。

土壤监测:守护“地下生命线”

土壤污染具有隐蔽性,传统监测需钻孔取样,破坏地表结构。微型土壤传感器采用非侵入式设计,通过电磁感应或光谱技术检测土壤湿度、盐分、重金属含量,并可长期埋设于地下,实时监测农业用地或工业遗址的土壤健康状况。某农田试点项目中,微型传感器网络帮助农民精准调整灌溉与施肥策略,减少化肥使用量。

四、未来展望:微型传感器的“进化方向”

随着材料科学与人工智能技术的融合,微型传感器将向更智能、更集成化方向发展。例如,采用柔性电子技术的传感器可贴附于植物叶片,监测其蒸腾作用与光合效率;结合边缘计算能力的传感器能实现本地数据预处理,减少云端传输压力。此外,微型传感器与区块链技术的结合,可确保监测数据的不可篡改性,为环境执法提供更可靠的证据链。

Q&A问答列表

Q:微型传感器能否完全替代传统监测设备?

A:微型传感器适合大规模、实时性监测场景,但传统设备在实验室级精度分析中仍不可替代,两者将长期互补共存。

Q:微型传感器的使用寿命如何?

A:受材料与封装技术影响,户外使用的微型传感器寿命通常为3-5年,需定期校准以维持精度。

Q:微型传感器如何应对复杂环境干扰?

A:通过算法优化与抗干扰设计,如温度补偿、电磁屏蔽等,可显著提升传感器在恶劣环境中的稳定性。

Q:微型传感器的数据安全如何保障?

A:采用加密传输与本地存储技术,结合区块链存证,可防止数据泄露与篡改。

Q:未来微型传感器会向哪些领域拓展?

A:除环境监测外,微型传感器还将应用于医疗健康(如可穿戴设备)、工业安全(如气体泄漏检测)等领域。