小小传感器为啥能成为智能汽车微气候调节帮手

在智能汽车快速发展的今天,车内环境舒适度已成为衡量车辆品质的重要指标。传统气候控制系统因感知滞后、调节粗放,难以满足用户对个性化、健康化出行的需求。微型传感器凭借其高精度、低功耗的特性,正在重塑车内微气候调节的逻辑。本文将深入解析这一技术如何通过“感知-决策-执行”闭环,实现环境参数的毫米级调控。

一、传统气候控制的“感知困境”:为何需要微型传感器?

传统汽车空调系统依赖单一温度传感器,通过设定值与实际值的简单对比进行开关控制。这种模式存在三大缺陷:其一,感知维度单一,无法同步监测湿度、空气质量等关键参数;其二,空间覆盖不足,单个传感器难以反映全车环境差异;其三,响应滞后,需等待环境参数明显偏离设定值后才启动调节。

例如,当阳光直射导致局部区域温度骤升时,传统系统需等待整体温度超标才会启动制冷,导致驾乘者长时间处于不适状态。更严重的是,密闭空间内二氧化碳浓度超标、挥发性有机物(VOC)积聚等问题,传统系统完全无法感知,成为影响健康的隐形杀手。

二、微型传感器的技术突破:如何实现“微小感知”?

微型传感器通过多参数集成与分布式部署,构建起立体化的环境感知网络。其核心技术体现在三个方面:

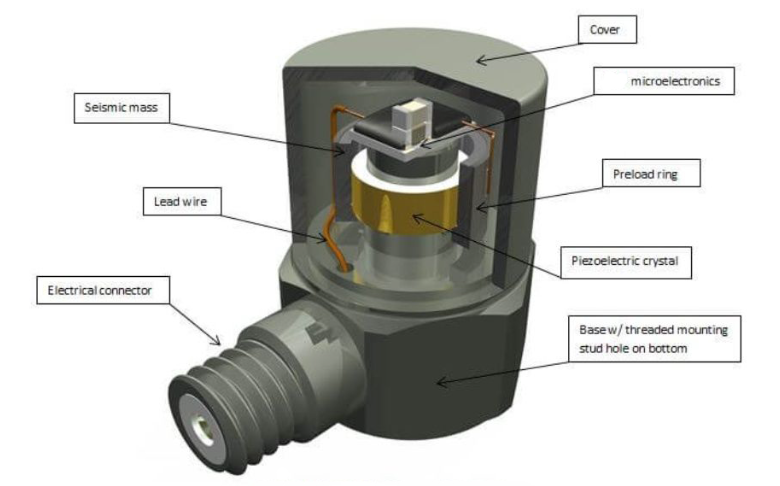

1. 多模态感知矩阵

单个传感器单元集成温度、湿度、PM2.5、CO₂、VOC五类传感器,通过微机电系统(MEMS)技术将各模块尺寸压缩至毫米级。例如,某型传感器将温度检测精度提升至±0.1℃,湿度检测范围扩展至5%-95%RH,可捕捉人体最敏感的环境变化。

2. 分布式拓扑结构

全车部署8-12个传感器节点,形成覆盖驾驶舱、后排、脚部空间的感知网络。通过无线通信协议实现数据实时同步,系统可识别如“主驾区域温度高、后排湿度低”的差异化需求,实现分区精准调节。

3. 边缘计算赋能

传感器内置低功耗处理器,可对原始数据进行初步过滤与分析。例如,当检测到CO₂浓度持续上升时,系统优先启动外循环而非单纯加大风量,避免能源浪费的同时提升空气置换效率。

三、智能微气候系统的构建:从感知到决策的闭环

基于微型传感器的感知数据,智能气候控制系统实现三级决策机制:

1. 实时环境画像

系统每秒采集数百个数据点,构建包含温度梯度、湿度分布、污染物浓度的三维环境模型。例如,当检测到左侧车窗结露风险时,系统自动提高该区域除湿强度。

2. 动态调节策略

根据驾乘者生理特征(如儿童对温度更敏感)和行驶工况(如高速行驶时需减少风噪),系统动态调整目标参数。在低温环境下,系统优先加热座椅而非盲目提升空调温度,实现能耗与舒适度的平衡。

3. 预测性维护

通过长期数据积累,系统可识别传感器性能衰减趋势。当某节点数据波动超过阈值时,自动触发校准流程,确保感知精度持续达标。

四、未来展望:传感器技术的进化方向

随着材料科学与人工智能的发展,微型传感器正朝着更智能、更集成的方向演进。柔性传感器可贴合内饰曲面,实现无感化部署;自供能技术通过能量收集模块延长续航;与车载AI的深度融合,使系统能根据用户历史偏好提前预调环境参数。

常见问题解答

Q1:微型传感器会显著增加车辆成本吗?

A:随着MEMS技术成熟,传感器成本已大幅下降,其带来的舒适度提升远超投入。

Q2:传感器故障会导致气候系统瘫痪吗?

A:系统采用冗余设计,单个传感器失效时,周边节点可自动补位,确保基础功能运行。

Q3:潮湿环境会影响传感器寿命吗?

A:传感器外壳采用防水透气膜,可抵御日常泼溅与冷凝,但长期浸泡仍需避免。

Q4:能否通过软件升级优化传感器性能?

A:部分型号支持固件更新,可优化算法参数,但硬件层面的精度提升需更换传感器。

Q5:传感器数据会泄露隐私吗?

A:环境数据仅在车内闭环处理,不涉及位置、语音等敏感信息,符合车规级安全标准。