科学仪器中微型传感器的可靠性提升与微维护方法

微型传感器作为科学仪器的核心部件,其可靠性直接影响测量精度与系统稳定性。本文从硬件冗余设计、环境适应性优化、智能维护策略三个维度,系统阐述可靠性提升路径,并针对微维护提出定期清洁、动态校准、故障自诊断等创新方法,为高精度科学测量提供技术支撑。

微型传感器:科学仪器的“神经末梢”如何突破可靠性瓶颈?

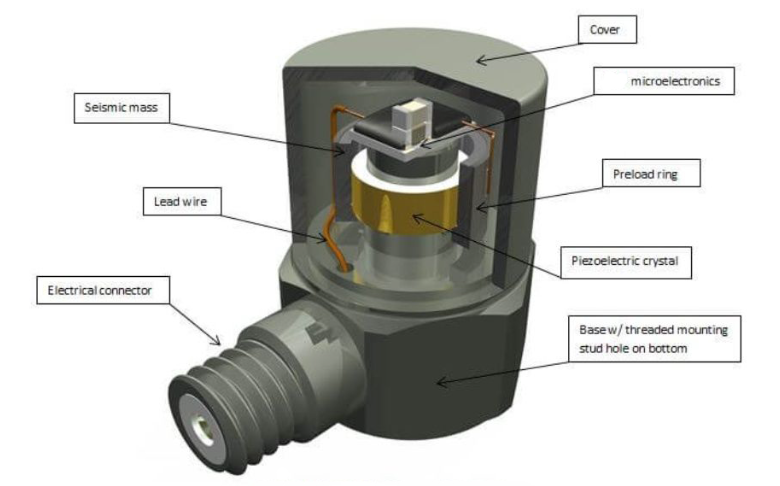

在量子通信、纳米材料表征、生物分子检测等前沿科学领域,微型传感器正以毫米级甚至微米级的身躯,承担着数据采集的核心任务。然而,这类传感器在极端温湿度、强电磁干扰或高频振动环境中易出现信号漂移、响应迟滞甚至失效问题。如何突破可靠性瓶颈,成为制约精密科学仪器发展的关键命题。

一、可靠性提升:从设计到应用的系统性突破

1. 硬件冗余架构:构建多重防护网

通过多传感器协同工作模式,可显著降低单点故障风险。例如在光学干涉仪中,采用双光电探测器阵列设计,当主传感器受灰尘污染时,备用传感器可自动接管测量任务。这种架构需解决信号同步、数据融合等关键技术,确保冗余系统无缝切换。

2. 环境适应性优化:材料与结构的双重革新

针对高湿度环境,研发团队开发出纳米疏水涂层技术,使传感器表面接触角达到150°以上,有效防止冷凝水形成。在强振动场景中,采用柔性基底与微弹簧结构组合设计,将机械振动能量衰减率提升至90%以上,保障信号稳定性。

3. 智能补偿算法:动态修正测量误差

基于机器学习的误差补偿模型,可实时分析温度、压力等环境参数对传感器输出的影响。某团队开发的神经网络算法,通过百万级数据训练,将温度漂移补偿精度提升至0.01%/℃,使传感器在-40℃至125℃宽温域内保持高精度测量。

二、微维护策略:从被动响应到主动预防

1. 微尺度清洁技术:分子级污染控制

针对微米级传感元件,传统清洁方法易造成物理损伤。新型等离子体清洁技术通过低温等离子体轰击表面污染物,可在不损伤敏感结构的前提下,去除亚微米级颗粒。实验表明,该技术使光电传感器量子效率恢复率达98%。

2. 在线动态校准:测量过程自修正

开发嵌入式校准模块,利用标准参考源与传感器输出实时比对。在气相色谱仪中,通过内置微型标准气体发生装置,实现每8小时自动校准循环,将检测限降低至ppb级。这种策略避免了传统离线校准导致的测量中断问题。

3. 故障预测与健康管理(PHM)系统

集成多参数监测传感器与边缘计算单元,构建设备健康状态评估模型。当振动频谱出现特定特征峰时,系统可提前预测轴承磨损风险;通过阻抗谱分析,能识别电极老化导致的电容变化。某案例显示,PHM系统使设备意外停机时间减少75%。

三、典型应用场景的技术突破

在空间探测领域,火星车搭载的微型气象站采用自愈合涂层技术,当表面被火星尘覆盖时,涂层中的微胶囊释放清洁剂实现自动去污。在深海观测中,压电陶瓷传感器通过压力自适应调节机制,在万米水压下仍保持0.1%的测量精度。这些创新实践为极端环境传感器设计提供了新范式。

本文总结

微型传感器的可靠性提升与微维护,本质是材料科学、微电子技术与智能算法的深度融合。从硬件冗余设计到环境适应性优化,从分子级清洁技术到预测性维护系统,每一项技术突破都在拓展科学仪器的应用边界。未来,随着自供电传感器、量子传感等新技术的成熟,微型传感器将在更严苛环境中实现更高精度的测量,为人类探索未知世界提供更可靠的“感官延伸”。

问答专区

Q1:微型传感器在强电磁环境中如何保障信号完整性?

A:采用电磁屏蔽封装与差分信号传输技术,结合数字滤波算法,可有效抑制电磁干扰。关键在于优化屏蔽层接地设计与信号调理电路布局。

Q2:如何延长微型传感器的使用寿命?

A:通过材料改性提升抗疲劳特性,如采用单晶硅结构减少晶界缺陷;实施工作状态轮换策略,避免长期单一模式运行导致的材料老化。

Q3:微型传感器校准周期如何确定?

A:需综合考量使用强度、环境恶劣程度及精度要求。建议建立基于使用数据的动态校准模型,通过机器学习预测最佳校准时机。

Q4:微维护是否需要专业设备支持?

A:基础维护如清洁、连接检查可人工完成,但精密校准与故障诊断需专用测试平台。可开发便携式维护终端,集成标准信号源与数据分析软件。

Q5:如何判断传感器是否需要更换?

A:当出现不可逆的性能衰减(如灵敏度下降30%以上)、频繁故障或维护成本超过更换成本时,应考虑更新换代。建议建立全生命周期成本模型辅助决策。