科学仪器中微型传感器的创新设计与多元应用拓展

微型传感器正以革命性姿态重塑科学仪器领域。基于微机电系统(MEMS)与纳米技术的突破,这类器件在尺寸、功耗、集成度方面实现跨越式发展,不仅突破传统物理限制,更通过智能化、多功能化设计拓展至环境监测、生物医疗、工业控制等多元场景,成为推动产业升级的核心驱动力。

科学仪器中的微型传感器:从技术突破到场景革命

当实验室里的精密仪器逐渐“瘦身”为可嵌入设备的微型模块,当工业产线上的传感器网络实现自诊断与自适应调节,一场由微型传感器引发的技术变革正在悄然重塑科学仪器的形态与功能。这场变革不仅关乎硬件尺寸的缩小,更涉及材料科学、信号处理、人工智能等多学科的深度融合,其创新设计与应用拓展正成为产业升级的关键支点。

一、技术瓶颈:传统传感器的“三重困境”

传统科学仪器中的传感器长期面临三大挑战:体积限制导致设备便携性差,难以部署于狭小空间或移动场景;功耗过高制约了电池供电设备的续航能力,尤其在远程监测场景中成为致命短板;功能单一使得多参数监测需依赖多个独立传感器,系统复杂度与成本居高不下。例如,环境监测领域曾需同时部署温湿度、气体浓度、颗粒物等多类传感器,数据同步与校准难题长期困扰行业。

二、创新设计:微型化的“四维突破”

1. 材料革新:从硅基到复合材料的跨越

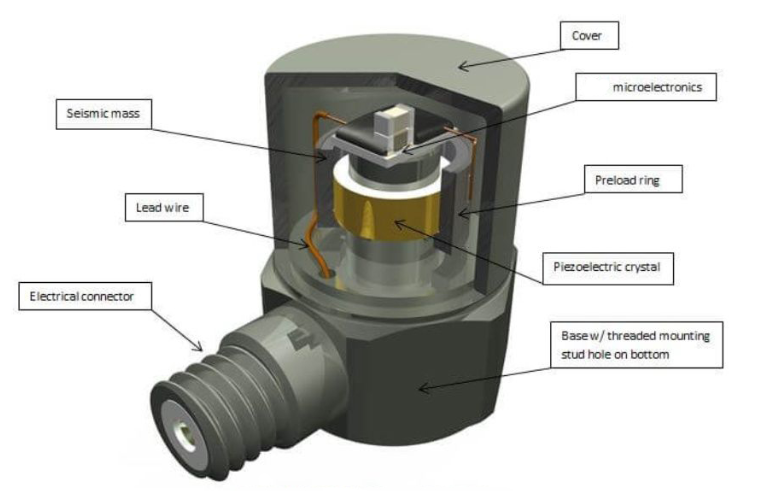

新型传感器采用压电陶瓷、石墨烯、量子点等材料,在灵敏度与稳定性上实现质变。例如,基于石墨烯的应变传感器可检测微米级形变,其灵敏度较传统金属箔式传感器提升多个数量级;量子点荧光传感器则通过光谱指纹识别技术,实现多种气体分子的高选择性检测。

2. 结构优化:MEMS与3D集成技术

微机电系统(MEMS)工艺使传感器核心元件尺寸缩小至微米级,而3D堆叠技术进一步将信号处理电路、无线通信模块集成于单一芯片。某研究团队开发的六轴惯性测量单元(IMU),通过晶圆级封装技术将加速度计、陀螺仪与微处理器集成,体积较传统模块缩小,功耗降低。

3. 智能算法:边缘计算赋能实时决策

嵌入式AI芯片的引入使传感器具备本地数据处理能力。例如,某环境监测传感器可实时分析空气质量数据,仅在检测到污染物超标时触发报警,数据传输量较传统模式大幅减少,同时通过机器学习模型持续优化检测阈值。

4. 能源创新:能量收集技术突破续航瓶颈

光能、热能、振动能收集模块的集成,使传感器摆脱电池束缚。某工业监测系统采用热电发电机,利用设备运行产生的废热为传感器供电,实现长期免维护运行;柔性太阳能薄膜则被应用于可穿戴设备,在光照条件下可持续为健康监测传感器供电。

三、应用拓展:从实验室到产业生态的渗透

1. 环境监测:构建“地球数字孪生”

微型传感器网络正成为环境监测的“神经末梢”。分布式部署于城市各个角落的空气质量传感器,可实时绘制污染热力图;植入土壤的湿度与养分传感器,则通过物联网平台指导精准农业灌溉。某研究项目中,数千个微型传感器被部署于河流生态系统中,持续监测水质参数,为生态修复提供数据支撑。

2. 生物医疗:开启“无感化”健康管理

柔性电子皮肤传感器可贴合人体曲面,实时监测心率、血压、血糖等生理指标;胶囊式内窥镜传感器则通过微型摄像头与pH传感器,实现胃肠道疾病的无创诊断。某团队开发的智能药丸,内置药物释放控制模块与pH传感器,可根据肠道环境精准释放药物,提升治疗效果。

3. 工业控制:迈向“自感知”智能制造

在工业4.0场景中,微型传感器成为设备预测性维护的核心。植入轴承的振动传感器可检测早期故障特征频率,提前预警设备停机风险;焊接机器人末端的力传感器则通过实时反馈调整焊接参数,提升产品质量一致性。某汽车生产线中,分布式温度传感器网络覆盖整个涂装车间,通过动态调节通风系统能耗降低。

四、未来展望:微型传感器的“无限可能”

随着材料科学、人工智能与先进制造的深度融合,微型传感器正突破物理极限,向更智能、更集成、更可持续的方向演进。例如,自供电传感器可通过环境能量收集实现“永续运行”;仿生传感器则模仿生物感知机制,在灵敏度与选择性上达到新高度。可以预见,微型传感器将成为连接物理世界与数字世界的“神经末梢”,持续推动产业变革与社会进步。

本文总结

微型传感器的创新设计正通过材料革新、结构优化、智能算法与能源创新四大路径突破传统技术瓶颈,其应用场景已从实验室延伸至环境监测、生物医疗、工业控制等多元领域。随着技术融合的深化,微型传感器将持续推动科学仪器向智能化、集成化、可持续化方向演进,成为产业升级的核心驱动力。

问答列表

Q1:微型传感器如何解决传统设备便携性差的问题?

A:通过MEMS工艺将核心元件尺寸缩小至微米级,并采用3D集成技术将多模块封装于单一芯片,显著降低设备体积与重量。

Q2:微型传感器在生物医疗领域有哪些典型应用?

A:包括柔性电子皮肤传感器、胶囊式内窥镜传感器、智能药丸等,可实现无创健康监测与精准药物释放。

Q3:能量收集技术如何延长传感器续航?

A:通过集成光能、热能、振动能收集模块,将环境能量转化为电能,减少对电池的依赖,实现长期免维护运行。

Q4:微型传感器如何提升工业生产效率?

A:通过实时监测设备状态与环境参数,实现预测性维护与工艺优化,例如焊接机器人末端的力传感器可动态调整参数,提升产品质量。

Q5:未来微型传感器的发展方向是什么?

A:包括自供电、仿生设计、更高集成度等方向,例如通过环境能量收集实现“永续运行”,或模仿生物感知机制提升灵敏度。