微型传感器为何成为机器人柔性电子系统的核心微感知元件

微型传感器作为机器人柔性电子系统的“神经末梢”,凭借其微米级尺寸与多模态感知能力,成为突破人机交互瓶颈的关键元件。其通过融合微机电系统(MEMS)与柔性电子技术,实现了压力、温度、剪切力等物理量的高精度采集,为人形机器人赋予了接近人类皮肤的触觉感知能力。

柔性电子革命:当机器人学会“感知”世界

在科幻电影中,人形机器人与人类握手时能精准控制力度,甚至感知对方情绪波动。这一场景的底层支撑,正是微型传感器构建的柔性感知网络。传统刚性传感器因体积大、适应性差,难以满足机器人关节、皮肤等复杂曲面的感知需求。而微型传感器通过微纳加工技术,将敏感元件缩小至毫米级,配合柔性基底材料,实现了对三维形变的动态响应,成为机器人柔性电子系统的核心微感知元件。

感知困境:传统技术的三大瓶颈

尺寸与柔性的矛盾

刚性传感器依赖硅基材料,其脆性导致无法适应机器人关节的反复弯曲。例如,在机械臂抓取易碎物品时,传统传感器因无法实时感知接触力变化,常导致物体破损。

多模态感知缺失

单一传感器仅能采集压力或温度等单一参数,而人类皮肤可同步感知压力、温度、纹理等多维度信息。这种感知能力的断层,限制了机器人在复杂环境中的自主决策能力。

动态响应滞后

传统传感器信号传输延迟高,在高速运动场景中(如机器人奔跑),难以实时反馈地面反作用力,导致平衡失控风险增加。

微型传感器:柔性感知的三重突破

微纳结构实现柔性化

通过光刻、蚀刻等工艺,在聚二甲基硅氧烷(PDMS)等柔性基底上构建蛇形导电线路。这种设计使传感器在拉伸率超100%时仍保持导电性,可完美贴合机器人肘关节、膝关节等曲面。

多模态融合感知

采用压阻-电容复合结构,单点传感器可同步采集压力与温度信号。例如,当机器人手部接触热水时,传感器既能通过电阻变化感知压力,又能通过电容变化识别温度,避免烫伤风险。

边缘计算提升响应速度

集成低功耗AI芯片的智能传感器,可在本地完成信号滤波与特征提取。在机器人跌倒预警场景中,加速度传感器与陀螺仪的数据经边缘计算后,响应时间缩短,为平衡控制系统争取关键调整窗口。

技术落地:从实验室到产业化的跨越

在医疗康复领域,搭载微型传感器的外骨骼机器人可实时监测患者肌肉张力,通过力反馈调整辅助力度,使康复训练效率提升。在工业场景中,协作机器人凭借指尖的触觉传感器,能分辨金属与塑料零件的材质差异,实现零误差分拣。

本文总结

微型传感器通过微纳结构创新、多模态融合与边缘计算,突破了传统感知技术的尺寸、功能与响应瓶颈,成为机器人柔性电子系统的核心元件。其应用场景已从工业制造延伸至医疗康复、家庭服务等领域,推动人机交互向更自然、更智能的方向演进。未来,随着材料科学与人工智能的深度融合,微型传感器将进一步解锁机器人的感知潜能,重塑人类与智能设备的协作模式。

关键问答:解密柔性感知技术

Q1:微型传感器如何解决柔性电子的供电难题?

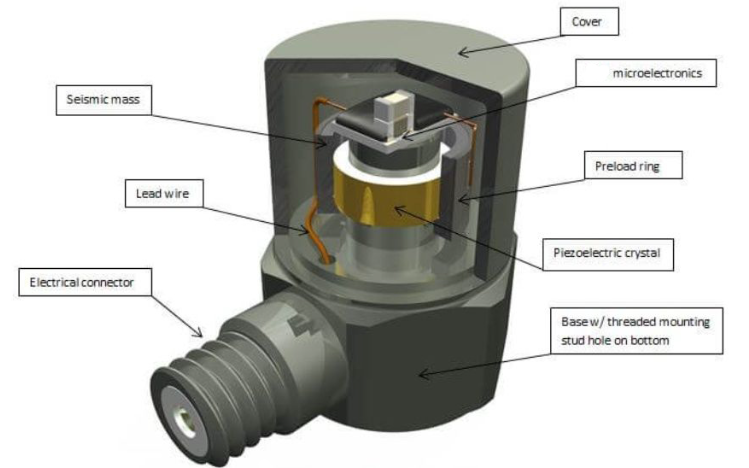

A:通过能量采集技术,将机器人运动产生的机械能转化为电能。例如,压电传感器在弯曲时产生电荷,可为自身供电,形成自维持感知系统。

Q2:柔性传感器能否替代人类皮肤的所有功能?

A:当前技术已实现压力、温度、湿度等基础感知,但痛觉、痒觉等生物信号仍需突破生物兼容性材料与神经接口技术。

Q3:微型传感器的使用寿命如何保障?

A:采用自愈合聚合物材料,当传感器表面出现微裂纹时,材料中的修复剂可自动填充裂缝,延长使用寿命。

Q4:多传感器融合是否会增加系统复杂度?

A:通过总线技术,将压力、温度、惯性等传感器数据统一传输至中央处理器,降低布线复杂度。同时,AI算法可自动校准不同传感器间的数据偏差。

Q5:柔性感知技术未来发展方向是什么?

A:一是开发可降解传感器,减少电子垃圾;二是实现脑机接口级精度,使机器人能感知人类微表情背后的情绪变化。