微型传感器:机器人内部微观世界的“智能探测小精灵”

当工业机器人精准抓取零件,当服务机器人自主避障,当医疗机器人完成微创手术,这些看似“聪明”的行为背后,离不开一群“隐形守护者”——微型传感器。它们如同嵌入机器人内部的“智能探测小精灵”,在毫米级空间内构建起精密的感知网络,让机器从“机械执行者”进化为“环境感知者”。

一、机器人为何需要“微观感知”?

(1)运动控制的“精准标尺”

机器人关节的每一次转动,都依赖位置传感器(如编码器)的毫米级反馈。以六轴机械臂为例,其末端执行器的定位误差需控制在0.1mm以内,否则可能划伤工件或破坏装配精度。

(2)环境交互的“感官延伸”

触觉传感器可感知0.1N的微小压力变化,帮助机器人区分“轻触”与“抓握”;温度传感器能在0.1℃精度下监测电机过热风险;气体传感器甚至可识别空气中的微量污染物。

(3)健康监测的“内部医生”

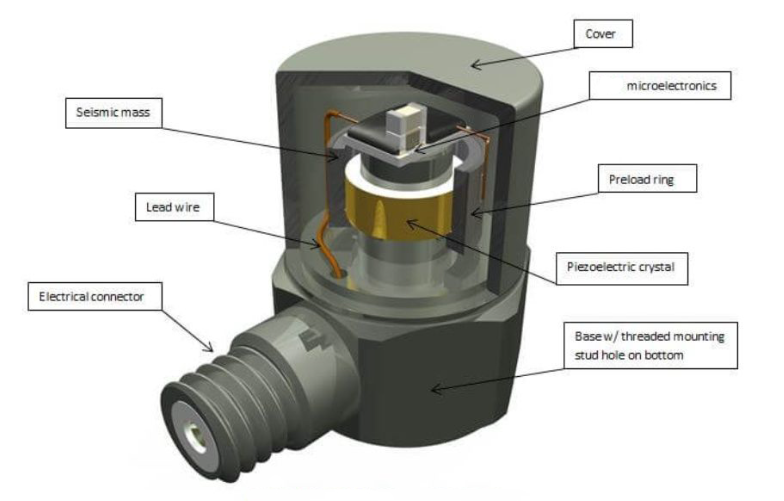

通过振动传感器监测电机轴承磨损,电流传感器追踪驱动器能耗异常,微型传感器能提前3-6个月预警设备故障,避免非计划停机。

二、微型传感器的“超能力”从何而来?

(1)多模态感知融合

现代机器人传感器已突破单一功能限制。例如,MEMS(微机电系统)惯性测量单元(IMU)可同时输出加速度、角速度和磁场数据,实现三维空间定位;力/触觉复合传感器能区分压力方向与接触面积。

(2)低功耗与无线化

采用能量收集技术(如振动发电、热电转换),部分传感器可实现自供电。配合蓝牙5.0、LoRa等低功耗通信协议,数据传输能耗较传统方案降低80%。

(3)微型化与集成化

通过CMOS-MEMS工艺,压力传感器尺寸可缩小至1mm³,温度传感器厚度仅0.2mm。单个芯片集成温度、湿度、气压三参数的传感器模组,体积不足指甲盖大小。

三、突破技术瓶颈的“三大路径”

(1)材料创新:从硅基到柔性基底

传统硅基传感器存在脆性缺陷,而聚酰亚胺、PDMS等柔性材料的应用,使传感器可弯曲至180°以上,适用于仿生机器人皮肤或可穿戴设备。

(2)算法赋能:边缘计算提升实时性

在传感器端嵌入轻量级AI模型,可实现本地数据预处理。例如,通过卷积神经网络(CNN)直接在图像传感器上完成目标识别,延迟从100ms降至10ms。

(3)系统架构:分布式感知网络

采用无线传感器网络(WSN)架构,每个关节部署独立传感器节点,通过时间同步协议(TSP)实现纳秒级数据对齐,构建机器人“数字孪生”模型。

四、未来图景:从感知到认知的跨越

随着量子传感器、生物启发传感器等前沿技术的发展,机器人感知将进入新维度:量子陀螺仪可实现地球自转级别的角速度测量;人工毛囊传感器能模拟人类触觉的“慢适应”与“快适应”机制。这些突破将推动机器人从“被动感知”迈向“主动认知”,在复杂环境中自主决策。

常见问题解答(QA)

Q1:微型传感器会显著增加机器人成本吗?

A:随着MEMS工艺成熟,单颗传感器成本已降至美元级,复杂系统成本占比通常低于5%。

Q2:柔性传感器是否影响机器人运动灵活性?

A:柔性基底材料可承受百万次弯曲循环,且厚度可压缩至0.1mm,对运动自由度无实质限制。

Q3:多传感器数据如何避免冲突?

A:通过卡尔曼滤波、因子图等算法融合异构数据,可消除90%以上的测量噪声与系统误差。

Q4:微型传感器需要定期校准吗?

A:MEMS传感器通常具有自校准功能,环境传感器(如温湿度)建议每6-12个月校准一次。

Q5:未来传感器会完全替代人类操作吗?

A:传感器将扩展机器人能力边界,但复杂决策仍需人机协同,例如医疗机器人需医生远程确认操作路径。

本文总结

微型传感器通过材料创新、算法优化与系统架构升级,已成为机器人智能化的核心驱动力。从毫米级运动控制到环境自适应交互,这些“智能探测小精灵”正在重塑人机协作的边界。随着量子技术与生物仿生学的突破,未来机器人感知将迈向更高维度的认知智能,为工业4.0、智慧医疗等领域开辟新可能。