通用传感器 “通用” 的秘诀:它能灵活切换检测模式吗?

核心要点摘要

在工业自动化与智能设备飞速发展的当下,传感器作为感知环境的关键部件,其性能直接影响系统的精准度与适应性。传统传感器往往因功能单一、场景适配性差而受限,而具备“通用性”的传感器逐渐成为行业焦点。本文将深入探讨通用传感器实现“通用”的核心机制,重点解析其检测模式切换能力如何突破技术瓶颈,并分析其在实际应用中的价值。

通用传感器通过动态调整检测模式实现多场景适配,其核心在于硬件可重构设计与软件算法的协同优化,涵盖信号处理、环境自适应、多模态融合等技术,解决了传统传感器功能固化、维护成本高等痛点。

一、通用传感器的“通用性”从何而来?

传统传感器通常针对特定参数(如温度、压力)设计,若需检测新参数或环境变化,需更换设备或重新校准,导致成本高、效率低。而通用传感器宣称可“一机多用”,其关键在于动态调整检测模式的能力。这种能力如何实现?是否存在技术瓶颈?

用户痛点场景:

工业产线:同一设备需检测振动、温度、声波等多参数,传统方案需部署多类传感器,增加布线复杂度。

环境监测:野外传感器需同时应对光照、湿度、气体浓度变化,单一模式设备易失效。

智能家居:用户希望一个传感器实现人体感应、动作识别、环境光调节,传统产品难以满足。

二、检测模式切换的技术实现路径

通用传感器的“通用性”依赖硬件与软件的协同创新,其技术实现可分为三个层次:

1. 硬件层:可重构传感器阵列

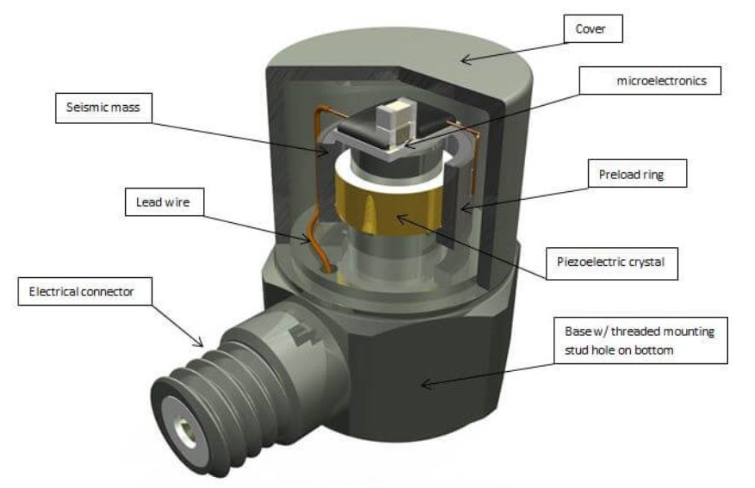

通过集成多模态敏感元件(如压电、热电、光电复合材料),传感器可同时捕获多种物理信号。例如,微机电系统(MEMS)技术可将加速度计、陀螺仪、磁力计集成于单一芯片,通过开关电路选择激活特定模块,实现检测模式的物理切换。

2. 信号处理层:动态滤波与特征提取

不同检测模式对应不同的信号特征(如振动信号的频谱、温度信号的幅值)。通用传感器需配备可编程信号处理器(如FPGA或专用ASIC),通过算法动态调整滤波参数、采样频率等,确保信号质量。例如,在检测低频振动时,处理器可降低高频噪声干扰,提升信噪比。

3. 软件层:环境自适应与多模态融合

传感器需通过机器学习算法识别当前场景,自动选择最优检测模式。例如:

环境感知:利用光照传感器数据判断是否切换至红外检测模式;

数据融合:将温度、湿度、气体浓度数据输入神经网络,输出综合环境风险评估;

故障自检:通过对比历史数据与实时信号,动态修正检测参数,避免模式切换导致的误差累积。

技术挑战:

功耗平衡:多模式运行可能增加能耗,需优化低功耗设计(如事件驱动采样);

实时性要求:模式切换需在毫秒级完成,避免数据丢失;

算法鲁棒性:复杂环境可能干扰信号,需增强算法抗干扰能力。

三、解决问题:通用传感器的应用价值与未来方向

通用传感器的检测模式切换能力,为其在多领域的应用提供了可能:

1. 工业自动化:柔性产线适配

在汽车制造中,通用传感器可实时监测焊接温度、机械臂振动、零部件应力,通过模式切换适应不同工位需求,减少设备停机时间。

2. 智慧城市:基础设施监测

桥梁健康监测系统中,传感器可交替检测结构应变、环境腐蚀、车辆荷载,通过多模态数据融合评估桥梁寿命,降低维护成本。

3. 医疗健康:可穿戴设备升级

未来智能手环可能集成心电图、血氧、皮肤电反应检测功能,通过用户活动状态(如运动、睡眠)自动切换检测模式,提升数据准确性。

未来趋势:

边缘计算集成:将模式切换算法下沉至传感器本地,减少云端依赖;

标准化接口:推动通用传感器与物联网平台兼容,加速生态建设;

生物启发设计:模仿人类感官的“自适应感知”机制,提升环境适应性。

问答列表

Q1:通用传感器能否完全替代专用传感器?

A:通用传感器适合多参数、动态场景,但专用传感器在单一参数的精度和成本上仍有优势,两者将长期共存。

Q2:模式切换是否会导致数据延迟?

A:通过硬件加速和算法优化,现代通用传感器可实现毫秒级切换,对实时性影响极小。

Q3:如何保障模式切换后的数据准确性?

A:需结合自校准算法和历史数据比对,定期修正检测参数,避免误差累积。

Q4:通用传感器的维护成本是否更高?

A:虽然初期成本较高,但因其功能集成度高,长期看可减少设备数量和布线成本,总体维护成本更低。

Q5:未来通用传感器会向哪些方向发展?

A:重点方向包括更低功耗、更强抗干扰能力、与AIoT深度融合,以及更友好的开发接口。

本文总结

通用传感器的“通用性”核心在于检测模式的动态切换,其通过硬件可重构设计、智能信号处理和环境自适应算法,实现了多场景、多参数的灵活适配。尽管面临功耗、实时性等挑战,但随着边缘计算和生物启发技术的融合,通用传感器将在工业、医疗、城市管理等领域发挥更大价值,推动感知技术向“一机多用”的智能化方向演进。