农业种植中,通用传感器如何兼顾土壤与光照监测?

本文核心要点摘要:农业传感器通过多参数集成与智能算法,实现土壤温湿度、养分与光照强度、时长的同步监测,为精准灌溉、施肥及光周期调控提供数据支撑,推动传统农业向数字化、智能化转型。

在传统农业中,土壤肥力与光照条件长期依赖农民经验判断,过度施肥、灌溉浪费、光照不足或过剩等问题频发。随着物联网技术的渗透,土壤与光照监测正从“经验驱动”转向“数据驱动”。本文将解析农业传感器如何通过技术融合,破解环境监测的双重难题。

一、土壤监测:从“模糊感知”到“精准画像”

土壤参数的“全息采集”

土壤是作物生长的“生命基质”,其温度、湿度、酸碱度(pH值)及养分含量直接影响根系发育与养分吸收。现代土壤传感器采用多参数集成设计,例如:

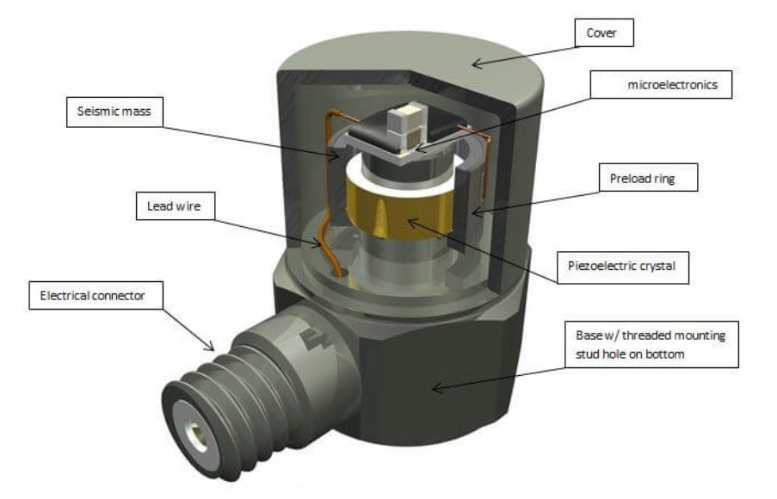

温湿度一体化传感器:通过热敏电阻与电容式湿度模块,实时监测0-30厘米耕作层的水热状态,误差控制在±2%以内;

电化学pH传感器:利用离子选择性电极,动态追踪土壤酸碱度变化,为石灰调节或硫磺施用提供量化依据;

光谱养分探头:基于近红外反射原理,快速分析土壤中氮、磷、钾等元素含量,指导变量施肥决策。

二、光照监测:从“时长统计”到“光谱调控”

光照参数的“三维解析”

光照不仅是能量来源,其强度、时长与光谱分布直接影响作物光合效率与形态建成。现代农业传感器突破单一照度测量,构建多维监测体系:

光量子传感器:测量400-700nm可见光范围内的光合有效辐射(PAR),单位为μmol/m²/s,指导补光灯功率调节;

光谱分析仪:分解紫外、红光、远红光等波段比例,例如通过红光/远红光比值(R:FR)预测作物徒长风险;

光周期记录仪:累计每日光照时长,触发温室遮阳帘或补光系统的自动启闭。

三、双模融合:传感器如何实现“土壤-光照”协同优化

数据层的“时空对齐”

土壤与光照参数存在强耦合关系:例如,中午高温时段土壤水分蒸发加速,需同步增加灌溉量并降低光照强度以避免蒸腾灼伤。双模传感器通过时间戳同步与空间坐标匹配,构建“环境-作物”响应模型。

控制层的“闭环反馈”

在智能温室中,传感器网络与执行机构形成闭环系统:

当土壤湿度低于阈值且光照强度>800μmol/m²/s时,系统优先启动滴灌并部分关闭遮阳网;

若土壤EC值超标且光照时长>14小时,则暂停施肥并延长夜间补光,促进养分吸收。

四、常见问题解答

Q1:土壤传感器需要埋多深?

A:耕作层监测通常埋深10-20cm,根系层监测可延伸至40-60cm,具体需根据作物类型与土壤质地调整。

Q2:光照传感器能否替代人工补光?

A:传感器可量化光照需求,但补光效果还受灯具光谱分布、安装角度等因素影响,需结合光环境模拟软件优化设计。

Q3:双模传感器数据如何避免干扰?

A:采用屏蔽线缆、数字滤波算法及电磁兼容设计,确保土壤电导率与光照强度测量互不干扰。

Q4:传感器寿命受哪些因素影响?

A:土壤传感器的腐蚀风险较高,需选择IP68防护等级与抗化学侵蚀材料;光照传感器需定期清洁光学窗口,避免灰尘遮挡。

Q5:小农户如何低成本部署传感器?

A:可选择LoRa无线传输模块降低布线成本,或采用共享式传感器网络(如合作社集中采购、数据分时共享)。

本文总结

农业传感器通过多参数集成、光谱解析与闭环控制技术,实现了土壤与光照环境的“数字双生”。从基质栽培的养分精准调控到花卉产业的光配方优化,传感器正重塑农业生产的决策逻辑。未来,随着边缘计算与AI算法的进一步融合,环境监测将向“预测-预防”模式升级,为全球粮食安全与生态可持续提供技术基石。