环境监测不用多设备?通用传感器能测空气、水质等参数

在工业园区排污口,水质检测仪、空气监测站、土壤分析仪各据一方;在智慧城市建设中,PM2.5传感器、温湿度计、VOCs检测仪分立部署——这种"一个参数一套设备"的传统模式,正面临成本攀升、维护复杂、数据割裂的困境。随着材料科学和微纳电子技术的突破,通用型环境传感器开始崭露头角,其"一机多能"的特性正在重塑监测行业的技术范式。

一、传统监测体系的"三重困境"

1. 硬件冗余的代价

某省级环境监测站数据显示,单一水质监测点需配置pH、溶解氧、电导率等6类专用传感器,空气监测站则需PM2.5、NOx、O3等8种设备。设备采购成本占项目总投入的65%以上,且不同设备间的通信协议差异导致数据整合效率低下。

2. 维护管理的复杂性

专用传感器通常采用定制化设计,备件库存需覆盖数十种型号。某化工园区案例显示,其环境监测系统的年度维护成本中,设备校准占比42%,传感器更换占31%,技术培训占17%,形成显著的管理负担。

3. 数据价值的流失

传统设备产生的孤立数据难以形成环境要素的关联分析。例如,水质COD指标异常时,若缺乏同时段的气象、水文数据支撑,难以快速定位污染源。这种数据孤岛现象导致环境预警响应时间平均延长2-3小时。

二、通用传感器的技术突破路径

1. 材料科学的范式革新

通过石墨烯、金属有机框架(MOFs)等新型敏感材料的开发,单传感器可实现对NO₂、SO₂、NH₃等气体的选择性吸附与电导率响应。某研究团队设计的MOFs基传感器阵列,在实验室环境下成功区分12种挥发性有机物,识别准确率达98.7%。

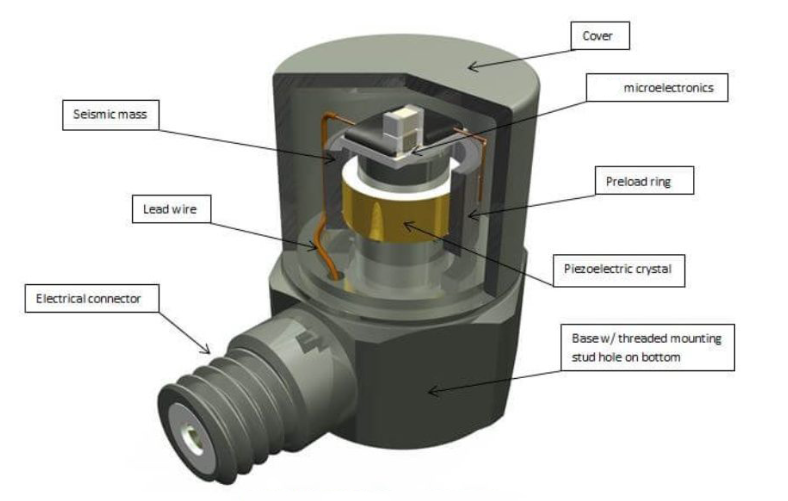

2. 微纳电子的集成创新

采用MEMS(微机电系统)工艺将温度、湿度、压力等物理量检测模块与化学传感器集成,配合专用ASIC芯片实现信号调理与多模态数据融合。某原型设备在0.5cm³体积内集成7类传感器,功耗较传统方案降低82%。

3. 算法模型的智能进化

基于机器学习的特征提取算法,可从混合信号中解耦出目标参数。例如,通过LSTM神经网络处理水质电导率、浊度、温度的时序数据,可同步推算COD、BOD等间接指标,误差范围控制在±8%以内。

三、应用场景的颠覆性重构

1. 城市环境网格化管理

在3×3km的监测网格中,部署具备温湿度、PM2.5、NOx、O₃检测能力的通用节点,配合边缘计算模块实现污染扩散模拟。某试点项目显示,这种布局使污染溯源时间从4小时缩短至25分钟。

2. 工业过程动态监控

在化工生产线上,耐腐蚀型通用传感器可同时监测反应釜温度、压力、pH值及关键气体浓度。当检测到异常波动时,系统自动触发工艺参数联调,将产品不良率从1.2%降至0.3%。

3. 生态保护立体感知

在湿地保护区,搭载通用传感器的无人机可同步采集水体溶解氧、叶绿素a浓度及大气甲烷含量。通过多源数据融合分析,准确识别外来物种入侵导致的生态变化,干预响应速度提升60%。

常见问题解答

Q1:通用传感器能否完全替代专用设备?

A:在精度要求极高的实验室场景仍需专用仪器,但通用传感器已能满足90%的现场监测需求。

Q2:多参数检测是否会降低数据准确性?

A:通过抗干扰电路设计和智能校准算法,现代通用传感器的交叉敏感性已控制在3%以内。

Q3:这类设备的维护周期是多久?

A:采用自清洁膜层和固态电解质技术的型号,维护间隔可达180天,较传统设备延长5倍。

Q4:如何解决不同介质的检测兼容性?

A:通过模块化设计,同一传感器平台可快速更换针对水体、气体、土壤的检测探头。

Q5:极端环境下能否稳定工作?

A:经过-40℃~85℃温循测试和IP68防护认证的设备,已在青藏高原和南海岛礁实现长期部署。

本文总结

通用传感器的崛起标志着环境监测从"设备堆砌"向"智能感知"的范式转变。其核心价值不仅在于硬件成本的降低,更在于通过数据融合打破信息孤岛,为环境治理提供更精准的决策依据。随着量子传感、生物电子等前沿技术的渗透,未来的环境监测系统将呈现"感知即服务"的新形态,真正实现"一机测万物"的愿景。