运动手环怎么判断你在跑步?加速度传感器的检测逻辑

运动手环通过内置的三轴加速度传感器捕捉人体运动时的加速度变化,结合低通滤波、波峰检测和动态阈值调整算法,将物理信号转化为可量化的步数、速度和运动模式数据。其核心在于传感器硬件的灵敏度与算法对人类运动特征的深度适配。

当智能穿戴遇上运动科学:手环如何“读懂”跑步?

清晨的公园里,张女士抬起手腕查看运动数据:步数、卡路里消耗、平均配速一目了然。这个不足硬币大小的设备,如何精准判断她正在跑步而非快走?答案藏在一块指甲盖大小的芯片中——三轴加速度传感器。它如同手环的“运动神经”,通过感知三维空间中的加速度波动,配合智能算法解码人体运动密码。

一、加速度传感器:运动监测的“微观翻译官”

1. 三维坐标系构建运动图谱

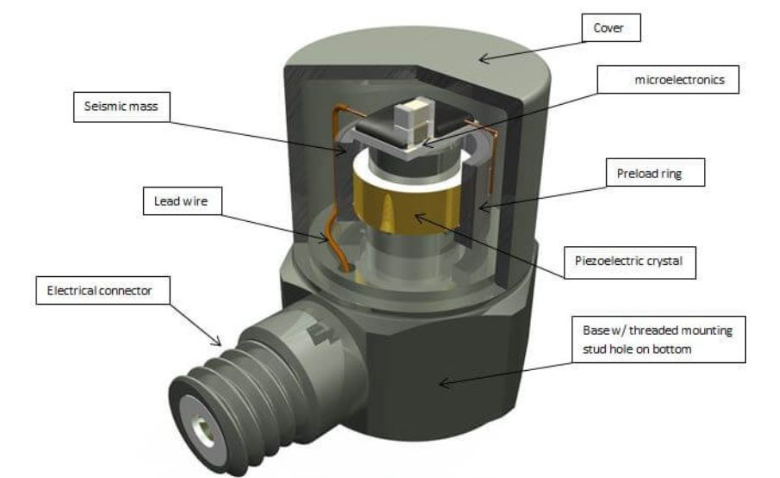

现代手环普遍采用MEMS(微机电系统)三轴加速度传感器,在X(水平)、Y(垂直)、Z(重力方向)三个轴向上构建运动坐标系。当人体运动时,传感器内的硅压阻应变片或压电陶瓷因形变产生电压变化,其幅度与加速度成正比。例如:

X轴:检测手臂摆动产生的水平加速度(如跑步时手臂前后摆动);

Y轴:捕捉垂直方向的加速度(如跳跃或上下楼梯);

Z轴:感知重力方向的加速度(如静止时手环的倾斜角度)。

2. 信号处理:从噪声中提取有效数据

原始传感器数据包含大量环境噪声(如手部抖动、外界振动),需通过以下技术优化:

低通滤波:采用巴特沃斯滤波器保留2Hz以下低频信号(对应步行频率),过滤高频噪声;

波峰检测:通过滑动窗口机制识别加速度模长的波峰。例如,当检测到波峰间隔超过0.2秒时,计数为一步;

动态阈值调整:结合用户运动习惯(如步行速度、姿势)动态调整滤波参数,提升个性化计步准确性。

二、跑步检测的“三重验证”逻辑

1. 步频特征:跑步的“心跳节拍”

跑步时,手臂摆动频率显著高于步行(约2-3Hz vs 1-2Hz),且加速度峰值幅度更大。算法通过分析Y轴(垂直方向)加速度的周期性变化,识别跑步特有的高频振动模式。例如:

步行:加速度波形呈现规律的正弦曲线,波峰间隔约0.5秒;

跑步:波形更密集,波峰间隔缩短至0.3秒以内,且峰值高度增加30%-50%。

2. 姿态稳定性:跑步的“动态平衡”

跑步时,身体重心上下波动幅度更大,Z轴(重力方向)加速度变化更剧烈。算法通过监测Z轴数据的方差(波动范围),区分跑步与步行:

步行:Z轴加速度方差较小,身体重心波动幅度约±5cm;

跑步:方差显著增大,重心波动幅度可达±10cm以上。

3. 多传感器协同:消除误判干扰

部分高端手环集成陀螺仪传感器,通过检测设备旋转角度辅助运动模式识别。例如:

骑行:X轴(水平方向)呈现周期性旋转信号,但Y轴(垂直方向)加速度波动较小;

跑步:X轴信号以摆动为主,Y轴信号伴随高频振动,两者特征同时出现。

三、技术挑战与未来突破

1. 低功耗设计:延长续航的关键

MEMS传感器的功耗已低至微安级(如某型号在100Hz采样下仅消耗0.88µA),但持续监测仍需优化算法效率。例如,采用“运动触发唤醒”模式,仅在检测到加速度变化时启动高精度采样。

2. 个性化适配:从“通用模型”到“私人教练”

不同用户的运动习惯差异显著(如步幅长度、摆臂幅度),算法需通过机器学习建立个性化模型。例如:

步幅估算:结合用户身高、历史运动数据,动态调整步幅与加速度的换算系数;

运动模式分类:通过支持向量机(SVM)算法,将加速度特征向量映射至步行、跑步、骑行等运动模式。

3. 多模态融合:从“单一感知”到“环境理解”

未来手环可能集成气压传感器、地磁传感器等模块,实现更复杂的场景识别:

登山:结合气压传感器数据,区分“上坡跑步”与“平地跑步”;

室内运动:通过Wi-Fi/蓝牙信号定位,判断用户是否在跑步机上运动。

常见问题解答

Q1:手环在静止时为何会计步?

A:环境振动或手臂无意识晃动可能触发误判,但动态阈值调整算法可减少此类误差。

Q2:游泳时手环能否监测运动?

A:传统加速度传感器需接触水,但部分防水设备通过算法识别划水动作(如周期性手臂摆动)。

Q3:传感器数据如何保护隐私?

A:数据通常在本地处理,仅上传加密后的统计结果,避免原始数据泄露。

Q4:为什么不同手环的步数统计有差异?

A:算法阈值、传感器灵敏度及用户佩戴方式(如松紧度)均会影响计步准确性。

Q5:跑步数据准确性与手环价格有关吗?

A:价格差异更多体现在附加功能(如心率监测、GPS定位),核心计步算法的准确性取决于传感器精度与算法优化水平。

本文总结

运动手环通过三轴加速度传感器捕捉人体运动的加速度变化,结合低通滤波、波峰检测和动态阈值调整算法,实现跑步等运动模式的精准识别。其核心在于硬件的灵敏度与算法对人类运动特征的深度适配。未来,随着多传感器融合与个性化算法的发展,手环将从“运动记录工具”进化为“个人健康管家”,为用户提供更科学的运动指导。