科学仪器中冲击传感器有哪些创新应用和发展前景?

冲击传感器作为科学仪器中的关键组件,正经历从单一物理量检测向智能感知系统的进化。基于压电效应、应变效应及电容变化原理,其通过捕捉瞬态力学信号实现冲击量化,在工业设备监测、交通碰撞分析、消费电子防护等领域广泛应用。未来,随着新材料、人工智能与物联网技术的融合,冲击传感器将向微型化、智能化、网络化方向突破,成为智能社会的重要感知基础设施。

一、技术原理:从机械振动到量子传感的跨越

冲击传感器的核心在于将机械冲击转化为可量化电信号,其技术路径可分为三类:

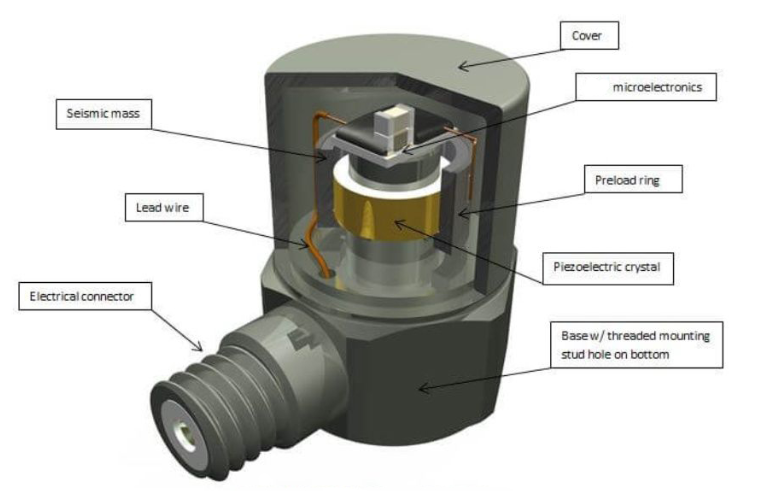

压电式:利用压电材料的电荷响应特性,当冲击导致材料形变时,表面电荷分布变化直接生成电压信号。该技术因响应速度快、无需外部供电,成为高频冲击监测的首选方案。

应变式:通过应变片电阻变化感知冲击引发的形变。其优势在于高精度与静态测量能力,适用于精密设备振动监测。

电容式:基于极板间距变化改变电容值的原理,具有低功耗与抗干扰特性,常用于消费电子跌落检测。

技术突破方向:

量子传感:利用金刚石氮空位色心在极端温度下的稳定线性响应,实现亚原子级冲击分辨率。

柔性基底:石墨烯纳米薄膜传感器厚度仅数微米,却具备高采样频率,可贴合复杂曲面实现分布式监测。

自供能系统:压电-光电双模供能技术通过环境振动与光照实现永久续航,解决无线传感器部署难题。

二、创新应用:从工业监测到生命健康的场景革命

工业设备健康管理

在智能制造中,冲击传感器构成设备预测性维护的核心节点。例如,通过部署于关键部件的微型传感器网络,可实时捕捉异常振动模式,提前预警螺栓松动或部件裂纹。某工业系统通过分析冲击频率与幅度变化,将产线意外停机率大幅降低。

交通系统安全升级

在自动驾驶领域,多轴压电传感器可在极短时间内识别冲击量程,为紧急避障决策提供依据。轨道交通中,轨道与车轮间的冲击监测数据可优化维护周期,延长部件使用寿命。

医疗健康个性化监测

植入式脑震荡监测芯片通过多通道冲击感知单元,实时追踪颅脑受力情况,为运动员提供运动安全阈值建议。智能假肢则利用传感器矩阵实现步态相位匹配,提升残障人士行动自由度。

三、未来趋势:智能感知系统的底层重构

边缘智能与自主决策

未来传感器将集成AI芯片,实现数据本地化处理。例如,通过机器学习模型区分设备正常振动与故障冲击信号,减少误报率。

物联网与数字孪生融合

冲击传感器数据将与设备数字模型联动,构建实时健康档案。在航空航天领域,传感器网络可模拟飞行器全生命周期冲击环境,优化结构设计。

新材料与新工艺突破

光子晶体波导技术有望解决微型化与精度矛盾,在极小体积内实现高动态范围检测。自学习校准算法则通过边缘计算降低维护成本,提升大规模部署可行性。

总结

冲击传感器正从单一检测工具进化为智能感知系统的神经末梢。其技术迭代不仅推动工业、交通、医疗等领域的效率革命,更重新定义了人类与物理世界的交互方式。随着量子传感、柔性电子与人工智能的深度融合,未来冲击传感器将突破物理量检测边界,成为构建智能社会的关键基础设施。

问答列表

Q1:冲击传感器在自动驾驶中如何发挥作用?

A:通过实时监测车辆碰撞时的加速度变化,触发安全气囊部署或紧急制动系统,同时为自动驾驶算法提供环境感知数据。

Q2:柔性冲击传感器有哪些潜在应用场景?

A:可应用于人造皮肤、可穿戴医疗设备及微动传感领域,例如监测人体关节运动或工业机器人末端执行器的接触力。

Q3:冲击传感器与物联网结合能解决什么问题?

A:实现设备冲击数据的实时传输与共享,支持远程诊断与预测性维护,降低工业停机成本并优化供应链管理。

Q4:未来冲击传感器如何提升抗干扰能力?

A:采用物理不可克隆函数技术生成唯一特征波形作为加密密钥,结合光子晶体波导结构抑制电磁噪声,提升数据安全性与可靠性。

Q5:冲击传感器在极端环境中的适应性如何?

A:通过特殊材料封装与自供能设计,可在高温、强辐射或真空环境中稳定工作,例如火星探测器搭载的传感器可适应极端温差与低气压条件。