冲击传感器怎样精准调控智能汽车防撞缓冲系统?

冲击传感器作为智能汽车防撞缓冲系统的核心部件,通过实时感知碰撞力度与角度,为系统提供精准数据支持。其工作原理基于机械冲击信号向电信号的转换,结合多传感器融合技术,可适应复杂路况与极端天气。系统通过智能算法分析传感器数据,动态调节安全气囊、座椅缓冲等装置,实现个性化安全防护,显著提升行车安全性。

一、冲击传感器:从机械信号到安全决策的桥梁

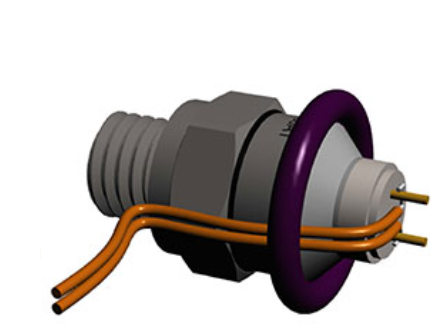

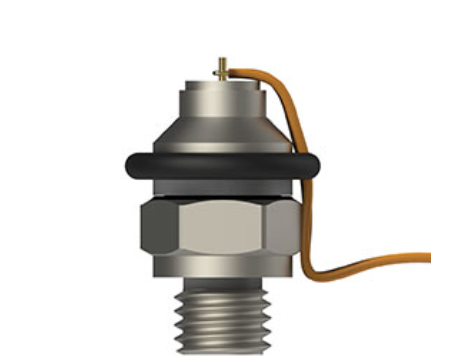

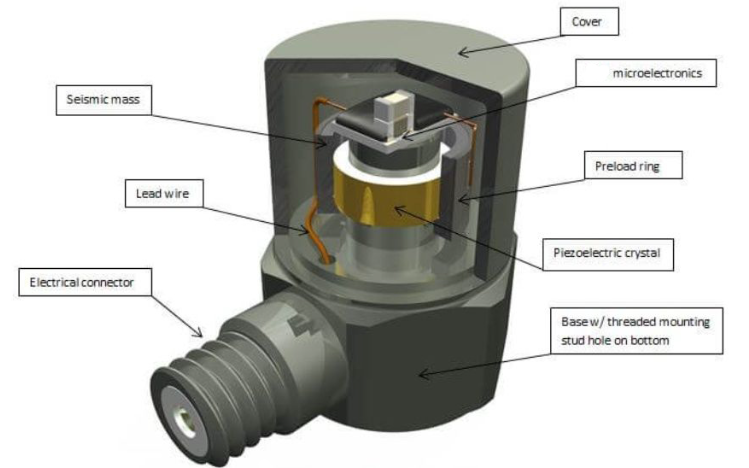

冲击传感器的工作原理可类比“机械翻译官”——它将碰撞产生的机械冲击力转化为电信号,为安全系统提供决策依据。当车辆发生碰撞时,传感器内部的压电材料或应变片会因形变产生电压变化,这一信号经放大与滤波处理后,被传输至中央控制单元(ECU)。ECU通过分析信号的强度、持续时间与波形特征,判断碰撞的严重程度与方向。

技术挑战与突破:

环境适应性:在雨雪、大雾等恶劣天气中,传统传感器易受干扰。现代系统采用多传感器融合技术,结合雷达、摄像头与激光雷达的数据,形成冗余感知网络,确保信号稳定性。

动态校准:传感器需定期校准以维持精度。例如,通过机械碰撞装置模拟不同角度与力度的冲击,验证传感器在极端条件下的响应能力。

算法优化:基于深度学习的算法可识别碰撞模式,例如区分正面碰撞与侧面追尾,从而调用差异化的保护策略。

二、精准调控:从“被动触发”到“主动适应”

传统安全系统多采用“阈值触发”模式,即当冲击力超过预设值时,安全气囊与安全带预紧装置同步启动。而现代智能系统通过冲击传感器的实时反馈,实现了更精细的调控:

分级响应机制

系统根据碰撞力度分为多级响应。例如,低速碰撞时仅激活座椅缓冲装置,避免气囊弹出对乘员造成二次伤害;高速碰撞时则全面启动气囊、气帘与座椅调节,形成立体防护。

角度感知与空间定位

通过分布式传感器布局,系统可识别碰撞发生的位置。若为侧面碰撞,侧气囊与头部气帘优先展开;若为追尾,座椅靠背自动后倾以分散冲击力。

个性化安全配置

系统可学习驾驶员的驾驶习惯,例如激进型驾驶员可能更频繁触发紧急制动,系统会相应调整安全装置的触发灵敏度。此外,乘员体型与坐姿数据也可被纳入算法,优化气囊展开角度与力度。

三、未来展望:冲击传感器的技术演进方向

随着自动驾驶技术的普及,冲击传感器的角色将从“被动感知”转向“主动预防”。例如:

预测性安全:结合高精度地图与车路协同数据,传感器可提前感知潜在风险,例如前方路口的违规车辆,并启动预紧装置。

生物信号融合:通过监测驾驶员的心率、血压等生理指标,系统可在碰撞前判断乘员状态,调整保护策略。

材料创新:新型压电材料与纳米传感器的应用,将进一步提升传感器的灵敏度与响应速度,甚至实现自修复功能。

总结

冲击传感器作为智能汽车防撞系统的“感知中枢”,通过机械信号与电信号的精准转换,为安全决策提供数据基础。其技术演进不仅推动了被动安全装置的智能化升级,更通过多传感器融合与算法优化,实现了从“触发保护”到“主动适应”的跨越。未来,随着材料科学与人工智能的深度融合,冲击传感器将在构建更安全的出行生态中发挥关键作用。

问答环节

Q1:冲击传感器如何适应不同角度的碰撞?

A:通过分布式传感器布局,系统可捕捉碰撞发生的位置与角度,例如侧面碰撞时优先激活侧气囊,追尾时调节座椅靠背角度。

Q2:恶劣天气会影响冲击传感器的性能吗?

A:现代系统采用多传感器融合技术,结合雷达与摄像头数据,可降低雨雪、大雾对单一传感器的干扰,确保信号稳定性。

Q3:冲击传感器与安全气囊的关系是什么?

A:冲击传感器是安全气囊的“触发开关”,它通过感知碰撞力度与方向,向ECU发送信号,ECU据此决定气囊的展开时机与力度。

Q4:未来冲击传感器会有哪些创新方向?

A:技术演进可能包括预测性安全(结合车路协同数据)、生物信号融合(监测驾驶员生理状态)与材料创新(提升灵敏度与响应速度)。

Q5:不同车型的冲击传感器布局有差异吗?

A:是的,传感器布局需根据车型结构与安全需求定制。例如,SUV可能增加侧面传感器数量以应对翻滚风险,而轿车可能更注重前后向的感知精度。