科学仪器中微型传感器的标准化与微产业化发展路径

科学仪器微型传感器正面临标准化缺失与产业化规模不足的双重挑战。通过构建通信协议、数据格式、安全标准三大技术规范体系,结合产学研协同创新、模块化设计、应用场景牵引等产业化路径,可推动微型传感器向高精度、低功耗、集成化方向突破,形成覆盖研发、生产、应用的全链条发展模式。

科学仪器微型传感器:标准化与产业化发展的破局之道

在智能制造、医疗健康、环境监测等领域,微型传感器正以毫米级甚至微米级的身躯,成为感知世界的“神经末梢”。然而,当这些精密器件被集成到科学仪器中时,一个关键问题逐渐浮现:标准化缺失导致设备兼容性差,产业化规模不足制约技术迭代速度。如何破解这一困局?本文将从技术规范构建与产业化路径设计两个维度展开探讨。

一、标准化缺失:微型传感器发展的“隐形门槛”

1. 通信协议“各自为政”

不同厂商开发的微型传感器常采用私有通信协议,导致设备间无法直接互联。例如,某环境监测系统中,温度传感器使用ZigBee协议,湿度传感器采用LoRa协议,数据采集终端需额外配置协议转换模块,既增加成本又降低系统稳定性。

2. 数据格式“千差万别”

传感器输出的数据格式缺乏统一标准,采样频率、精度单位、编码方式等参数差异显著。某医疗设备厂商曾因未明确规定心电图传感器数据精度单位,导致不同批次设备采集的数据在分析软件中呈现完全不同的波形,严重影响诊断准确性。

3. 安全规范“参差不齐”

部分微型传感器为追求低成本,在数据加密、身份认证等安全机制上存在缺陷。某工业物联网平台曾因传感器设备未采用动态密钥认证,被黑客入侵篡改压力数据,引发生产线停机事故。

二、产业化瓶颈:从实验室到市场的“最后一公里”

1. 技术迭代“孤岛效应”

高校实验室研发的微型传感器原型,常因缺乏产业化资源支持,难以完成从样品到产品的转化。某新型量子磁传感器虽在灵敏度上突破理论极限,但因未解决晶圆级封装工艺难题,始终无法实现规模化生产。

2. 应用场景“碎片化”

不同领域对微型传感器的需求差异显著,导致研发资源分散。例如,医疗领域需要生物兼容性高的柔性传感器,工业领域则更关注耐高温、抗振动的硬质传感器,这种碎片化需求使得单一厂商难以形成规模效应。

三、破局路径:标准化与产业化双轮驱动

1. 构建三级标准化体系

基础层:制定通信协议标准,统一数据传输接口。例如,针对工业物联网场景,规定所有传感器必须支持IEEE 802.15.4协议,确保设备间无缝对接。

数据层:规范数据格式标准,明确采样频率、精度单位等核心参数。如环境监测传感器需统一采用“采样频率1Hz、精度±0.1%FS、单位ppm”的数据格式。

安全层:建立安全认证标准,强制要求传感器设备支持AES-128加密算法与动态密钥认证机制,从源头保障数据安全。

2. 打造产业化创新生态

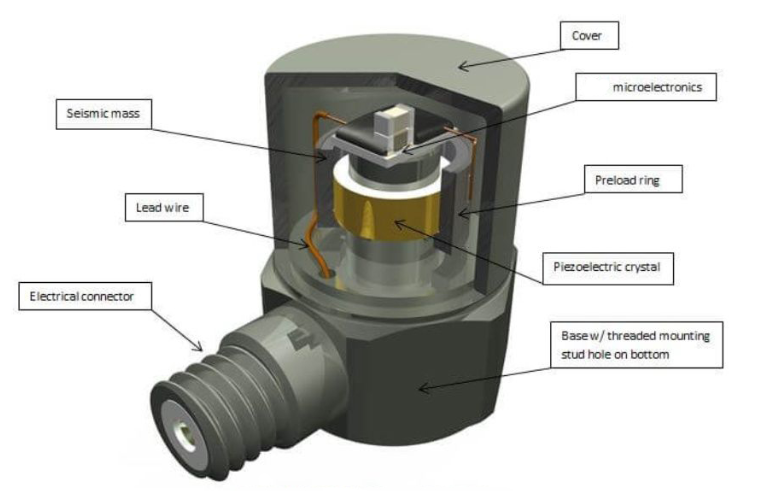

产学研协同创新:联合高校、科研院所与企业共建技术攻关平台,针对共性技术难题开展联合研发。例如,针对微型传感器低功耗需求,可组织材料科学、微电子学、物理学等多学科团队,共同开发新型压电材料与低功耗芯片。

模块化设计理念:将传感器功能拆分为感知模块、处理模块、通信模块等独立单元,通过标准化接口实现模块自由组合。某企业开发的微型气体传感器,通过更换不同的感知模块,可同时检测CO₂、VOCs、甲醛等多种气体,显著降低研发成本。

应用场景牵引:以重点领域需求为导向,反向推动传感器技术创新。例如,针对医疗健康领域对可穿戴传感器的需求,可优先突破柔性基底材料、生物信号提取算法等关键技术,形成“需求-研发-应用”的闭环。

本文总结

微型传感器的标准化与产业化发展,是推动科学仪器创新升级的关键环节。通过构建三级标准化体系,可解决设备兼容性、数据互通性、安全性等核心问题;通过产学研协同创新、模块化设计、应用场景牵引等路径,可加速技术从实验室到市场的转化。未来,随着材料科学、微电子学等基础学科的突破,微型传感器将在更多领域展现其“小身材、大能量”的独特价值。

常见问题解答

Q1:微型传感器标准化会限制技术创新吗?

A:标准化与技术创新并非对立关系。标准规范的是“最低技术要求”,而非“最高技术上限”。例如,通信协议标准仅规定数据传输接口,传感器仍可在感知精度、响应速度等核心指标上持续突破。

Q2:如何平衡标准化与定制化需求?

A:可通过“核心标准统一+应用扩展开放”的模式实现平衡。例如,所有传感器必须支持统一的数据格式标准,但可在感知模块、封装形式等层面提供定制化选项,满足不同场景需求。

Q3:微型传感器产业化需要哪些政策支持?

A:建议从三方面发力:一是设立专项研发基金,支持共性技术攻关;二是建立公共测试平台,降低企业研发成本;三是完善知识产权保护机制,鼓励企业投入长期创新。

Q4:未来微型传感器的发展方向是什么?

A:将呈现“三化”趋势:一是功能集成化,单芯片集成多种感知功能;二是边缘智能化,内置数据处理算法实现实时分析;三是材料新型化,采用石墨烯、量子点等新材料提升性能。

Q5:如何评估微型传感器的产业化成熟度?

A:可从三个维度评估:一是技术成熟度,包括感知精度、稳定性等指标;二是市场成熟度,包括应用场景覆盖率、用户接受度;三是生态成熟度,包括产业链协同能力、标准完善程度。