微型传感器在生物医学领域都有哪些作用?

传统检测设备常因体积庞大、操作复杂而受限。例如,重症监护室的监测仪器需连接多根导线,长期卧床患者易产生压疮;实验室中的酶联免疫分析仪需专业人员操作,检测周期长达数小时。微型传感器的出现,正以“微小身躯”破解这些难题,成为推动生物医学检测体系变革的核心力量。

一、技术突破:从“毫米级”到“纳米级”的跨越

微型传感器的核心在于微机电系统(MEMS)与纳米电子机械系统(NEMS)技术的融合。通过光刻、蚀刻等微加工工艺,传感器将敏感元件、信号处理电路集成于单一芯片,实现“检测-转换-传输”一体化。例如:

生物电极传感器:利用酶或抗体作为生物识别元件,通过电化学信号变化检测葡萄糖、乳酸等代谢物;

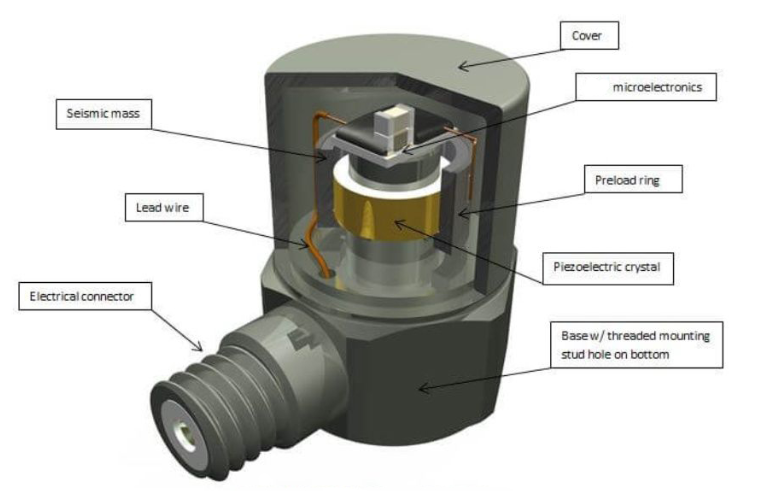

压电晶体传感器:基于晶体形变产生的电压变化,监测呼吸频率、心脏搏动等生理参数;

光学生物传感器:通过荧光标记或表面等离子共振效应,实时追踪蛋白质相互作用、DNA杂交等分子事件。

这些技术突破使传感器尺寸从厘米级缩小至毫米甚至纳米级,同时保持高灵敏度与特异性。例如,某研究团队开发的微型内窥镜胶囊,直径仅数毫米,内置微型摄像头与pH传感器,可无创检测消化道溃疡与炎症。

二、应用场景:从“实验室”到“日常生活”的渗透

微型传感器的应用已覆盖生物医学全链条,形成“诊断-治疗-康复”闭环:

1. 疾病早期诊断:捕捉“隐形信号”

传统诊断依赖症状出现后的体征检测,而微型传感器可提前捕捉生物标志物的微小变化。例如:

肿瘤标志物监测:植入式传感器通过检测血液中特定蛋白浓度,实现癌症早期筛查;

神经信号解码:柔性电极阵列贴附于大脑皮层,实时记录神经元放电模式,为癫痫、帕金森病提供精准诊断依据。

2. 动态健康管理:构建“个人化数据库”

可穿戴设备中的微型传感器(如智能手环、贴片式心电仪)可连续监测心率、血氧、睡眠质量等参数,并通过算法分析生成健康报告。例如,某款智能贴片通过监测汗液电解质浓度,评估运动脱水风险,指导用户及时补水。

3. 药物研发:加速“分子级验证”

在药物筛选阶段,微型传感器可模拟体内环境,实时观察药物与靶点的相互作用。例如:

细胞微环境监测:微流控芯片集成多种传感器,模拟器官生理条件,测试药物对细胞代谢、增殖的影响;

药效动态评估:植入式传感器持续监测药物在血液中的浓度变化,优化给药方案,减少副作用。

三、挑战与未来:从“单点突破”到“系统集成”

尽管微型传感器已取得显著进展,但其大规模应用仍面临三大挑战:

生物兼容性:长期植入设备需避免免疫排斥反应,需开发新型生物材料(如水凝胶、可降解聚合物);

信号干扰:复杂生理环境中,传感器易受温度、pH值等因素影响,需通过算法滤波与多模态融合提升准确性;

能源供给:微型化限制了电池容量,需探索无线充电、自供能技术(如利用生物体运动或体温发电)。

未来,微型传感器将向智能化、网络化、多功能化方向发展:

AI赋能:结合机器学习算法,实现疾病自动诊断与风险预警;

5G+物联网:构建远程医疗监测网络,医生可实时调取患者数据并调整治疗方案;

仿生集成:模仿生物感官系统,开发“电子鼻”“电子舌”等新型传感器,拓展检测维度。

常见问题解答

Q1:微型传感器会替代传统医疗设备吗?

A:不会完全替代,但会形成互补。微型传感器适合动态监测与早期筛查,而传统设备(如CT、MRI)仍用于精准成像与复杂疾病诊断。

Q2:植入式传感器安全吗?

A:目前已有多种生物兼容材料(如医用级硅胶、钛合金)用于封装传感器,长期植入风险可控,但需定期评估设备状态。

Q3:微型传感器能检测哪些疾病?

A:覆盖范围广泛,包括糖尿病、心血管疾病、神经系统疾病、癌症等,具体取决于传感器类型与生物标志物选择。

Q4:可穿戴传感器数据准确吗?

A:专业级设备(如医用级心电贴)准确性较高,但消费级产品可能受佩戴方式、环境干扰影响,需结合临床数据验证。

Q5:微型传感器未来会如何发展?

A:趋势包括更小的尺寸、更低的功耗、更强的智能分析能力,以及与柔性电子、纳米技术的深度融合。