微型传感器怎样助力智能汽车自动驾驶微环境感知?

在智能汽车自动驾驶技术高速发展的今天,公众对车辆安全性和智能化的期待持续攀升。当自动驾驶系统在高速公路上精准避障、在拥堵路段自主决策时,鲜有人注意到,隐藏在车身各处的微型传感器正默默构建着一张“微环境感知网”。这些直径仅数毫米的器件,如何通过感知温度、湿度、光照等微观参数,为自动驾驶系统提供关键决策依据?

一、微环境感知:自动驾驶的“隐形神经”

自动驾驶系统依赖多模态传感器实现环境感知,其中,微型传感器聚焦于车辆周围的微环境参数监测。例如,温度传感器可实时检测路面温度变化,提前预判结冰风险;湿度传感器能识别空气湿度阈值,为雨雾天气下的能见度调整提供依据;光照传感器则通过监测光照强度,动态调节车内照明与摄像头曝光参数。

这些看似“微小”的数据,实则是自动驾驶系统适应复杂环境的基石。当车辆驶入隧道时,光照传感器触发车内灯光自动开启,同时调整摄像头感光度;当路面温度接近冰点时,温度传感器联动制动系统,提前增加刹车距离预判。微型传感器通过持续输出环境参数,使自动驾驶系统具备“环境适应性”,而非机械执行预设程序。

二、微型传感器的关键技术突破

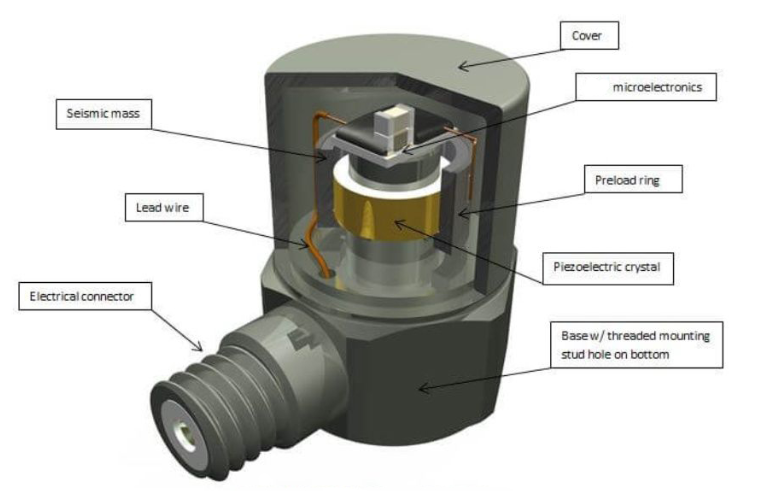

微型传感器的核心价值在于其高精度、低功耗与集成化特性。以MEMS(微机电系统)技术为例,通过将机械结构与电子电路集成在硅基芯片上,传感器可实现毫米级尺寸下的亚度级温度检测、微克级湿度感知。这种集成化设计不仅降低了空间占用,更通过批量生产大幅削减成本,使微型传感器得以在车辆中大规模部署。

在数据融合层面,微型传感器与其他类型传感器形成互补。例如,激光雷达可识别障碍物距离,但无法感知环境湿度;摄像头能捕捉图像,却难以判断路面温度。微型传感器通过输出温度、湿度等参数,填补了传统传感器在环境适应性方面的空白,为系统提供更立体的环境画像。

三、复杂场景下的“微贡献”实例

雨雾天气应对:当湿度传感器检测到空气湿度超过阈值时,系统自动启动雨刮器并调整摄像头去雾算法,同时结合毫米波雷达穿透雨幕的能力,确保障碍物检测的准确性。

隧道通行优化:光照传感器监测到光照强度骤降后,系统同步开启车内氛围灯、调整仪表盘亮度,并降低摄像头ISO值以避免过曝,保障驾驶员或系统的视觉舒适度。

极端温度预警:温度传感器持续监测路面温度,当检测到接近冰点时,系统提前向驾驶员发出预警,并联动制动系统调整ABS(防抱死制动系统)触发阈值,防止急刹打滑。

本文总结

微型传感器通过感知温度、湿度、光照等微观环境参数,为自动驾驶系统提供了适应复杂环境的关键能力。其高精度、低功耗与集成化特性,使其成为环境感知网络中不可或缺的“神经末梢”。未来,随着多参数集成与自校准技术的突破,微型传感器将进一步推动自动驾驶技术向更安全、更智能的方向演进。

相关问答

Q1:微型传感器与激光雷达、摄像头的作用有何不同?

A1:激光雷达与摄像头聚焦于宏观环境感知(如障碍物距离、图像识别),而微型传感器专注于微观环境参数(如温度、湿度),二者通过数据融合实现环境感知的“宏观+微观”双重覆盖。

Q2:微型传感器故障会导致哪些风险?

A2:若温度传感器失效,系统可能无法预判结冰路面;湿度传感器故障则可能导致雨雾天气下摄像头去雾算法失效。因此,冗余设计与自检机制是保障可靠性的关键。

Q3:未来微型传感器会向哪些方向演进?

A3:技术将聚焦于多参数集成(如同时检测温度、湿度、气压)、自校准能力(减少人工维护)与更低功耗(延长车载电池寿命),以适应更复杂的自动驾驶场景。