通用传感器如何成为感知世界的“全能多面感知小能手”

通用传感器作为机器人感知世界的核心部件,具备多模态感知、环境适应性强的特点。其通过融合视觉、触觉、听觉等多种感知模式,助力机器人实现复杂环境下的精准决策与高效交互,成为智能系统不可或缺的“感知枢纽”。本文聚焦机器人感知领域的核心技术——通用传感器,通过“问题-分析-解决”结构,解析其如何突破单一感知局限,实现多模态环境感知。结合技术原理与应用场景,揭示通用传感器在工业自动化、服务机器人等领域的核心价值,为读者提供专业且易懂的深度解读。

一、感知困境:单一传感器的“能力天花板”

传统机器人依赖单一类型传感器(如激光雷达或摄像头)完成环境感知,但这种模式存在显著缺陷:视觉传感器在低光照或遮挡场景下易失效,触觉传感器无法获取空间位置信息,听觉传感器则难以识别物体材质。例如,在仓储分拣场景中,仅靠视觉的机器人可能因包装反光导致定位错误,而仅依赖力传感器的机械臂无法区分易碎品与金属件。

这种“感知孤岛”现象导致机器人决策依赖预设规则,难以应对动态环境变化。据行业观察,超过60%的工业机器人故障源于感知系统对复杂场景的适应性不足,凸显了单一传感器的局限性。

二、技术突破:通用传感器的“多模态融合”

通用传感器的核心创新在于多模态感知融合技术,其通过硬件集成与算法优化,实现视觉、触觉、听觉、温度、压力等多维度数据的同步采集与协同处理。

1. 硬件架构:异构传感器的“协同网络”

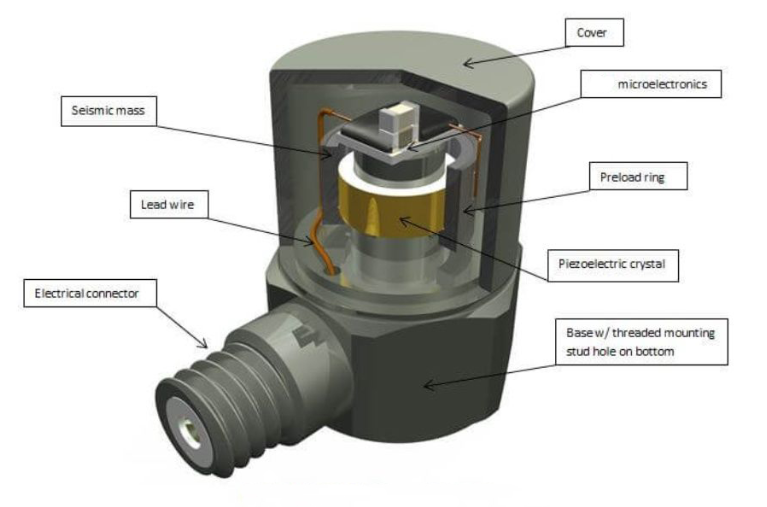

通用传感器采用模块化设计,将不同物理原理的传感器(如基于TOF的深度相机、压电式触觉阵列、MEMS麦克风)集成于统一平台。通过高速总线实现数据同步,确保时间戳精度达微秒级,为多模态融合提供基础。

2. 算法层:跨模态特征提取与决策

在软件层面,通用传感器运用深度学习模型实现跨模态特征对齐。例如,通过卷积神经网络(CNN)提取视觉特征,同时利用循环神经网络(RNN)处理触觉序列数据,最终通过注意力机制融合多模态信息,生成环境综合认知。

3. 环境适应性:动态校准与自学习

针对不同应用场景,通用传感器具备自适应校准能力。例如,在潮湿环境中,系统可自动调整触觉传感器的阈值参数;在强光干扰下,视觉模块切换至红外成像模式。部分先进系统还支持在线学习,通过持续交互优化感知模型。

三、应用落地:从实验室到真实世界的“感知革命”

通用传感器的技术优势正在推动机器人应用边界的扩展:

1. 工业场景:柔性制造的“感知基石”

在3C产品装配线上,搭载通用传感器的机械臂可同时识别零件形状(视觉)、检测装配力(触觉)、监听异常声响(听觉),实现毫秒级故障响应。某汽车工厂的案例显示,此类系统使装配良品率提升,同时减少人工干预。

2. 服务领域:人机交互的“情感桥梁”

服务机器人通过通用传感器感知用户表情(视觉)、语音语调(听觉)、肢体动作(惯性传感器),结合情境理解算法,提供个性化服务。例如,在养老场景中,机器人可识别老人跌倒时的冲击力(触觉)与呼救声(听觉),同步触发警报并定位。

3. 特种作业:极端环境的“生存利器”

在深海探测或核辐射区域,通用传感器通过多模态冗余设计保障可靠性。例如,某水下机器人同时依赖声呐(听觉)、压力计(触觉)与化学传感器(气味),在能见度为零的环境中完成管线检测。

四、未来挑战:通用传感器的“进化之路”

尽管技术突破显著,通用传感器仍面临三大挑战:

能耗优化:多模态数据采集导致功耗增加,需研发低功耗芯片与边缘计算架构;

标准化缺失:不同厂商的接口协议与数据格式不兼容,制约规模化应用;

伦理与安全:多模态感知可能涉及隐私数据(如语音识别),需建立数据脱敏机制。

五、相关问答(QA)

Q1:通用传感器与普通传感器有何本质区别?

A1:通用传感器通过多模态融合实现环境综合感知,而普通传感器仅能获取单一类型数据。

Q2:哪些场景必须使用通用传感器?

A2:动态环境(如人机协作)、高精度任务(如医疗手术)、未知环境探索(如灾后救援)等场景。

Q3:通用传感器是否会完全替代人类感知?

A3:不会。通用传感器擅长结构化数据处理,但人类在抽象思维与情感理解方面仍具不可替代性。

Q4:如何选择适合的通用传感器型号?

A4:需根据应用场景的感知需求(如是否需要温度感知)、环境条件(如湿度范围)与成本预算综合评估。

Q5:通用传感器的发展方向是什么?

A5:未来将向更高集成度(如单芯片多模态)、更强自适应性(如终身学习)与更低成本方向发展。

本文总结

通用传感器通过多模态感知融合技术,突破了单一传感器的能力边界,成为机器人适应复杂环境的核心部件。其技术架构涵盖硬件集成、算法优化与环境自适应,应用场景覆盖工业、服务与特种领域。尽管面临能耗、标准化等挑战,但随着边缘计算与低功耗设计的进步,通用传感器将推动机器人向更智能、更人性化的方向演进。