加速度传感器:科学仪器在高速运动场景下的“安全卫士”

本文核心要点摘要

本文聚焦加速度传感器在高速运动场景中的核心作用,从技术原理、失效风险到创新解决方案展开分析。通过MEMS结构与多物理量融合技术,传感器实现毫秒级响应与亚微米级精度,成为保障动态系统安全的关键。

当高铁以350公里时速穿越隧道,当无人机在强风中保持悬停姿态,当赛车在弯道中精准控制车身姿态,这些场景背后都藏着一个共同的技术支撑——加速度传感器。作为现代工业的“动态感知神经”,这类设备在高速运动场景中的可靠性直接决定了系统的安全性。本文将通过问题拆解与技术解析,揭示其如何成为保障动态安全的“隐形卫士”。

一、动态失控危机:高速场景下的传感器失效风险

在时速超过200公里的轨道交通系统中,0.1秒的响应延迟就可能导致制动距离增加50米。传统加速度传感器在高速振动环境中常面临三大挑战:其一,高频振动引发的机械疲劳导致结构形变,使测量精度下降;其二,电磁干扰造成信号失真,触发误报警;其三,温度剧烈变化引发材料特性漂移,导致零点偏移。

某型高速列车曾因传感器温度漂移,在-20℃环境中将正常振动误判为脱轨风险,触发紧急制动系统,造成线路瘫痪。这类案例暴露出传统传感器在极端工况下的适应性缺陷,迫使行业重新审视动态感知系统的可靠性边界。

二、技术突破:多物理量融合的智能感知体系

现代加速度传感器通过三大技术路径实现可靠性跃升:

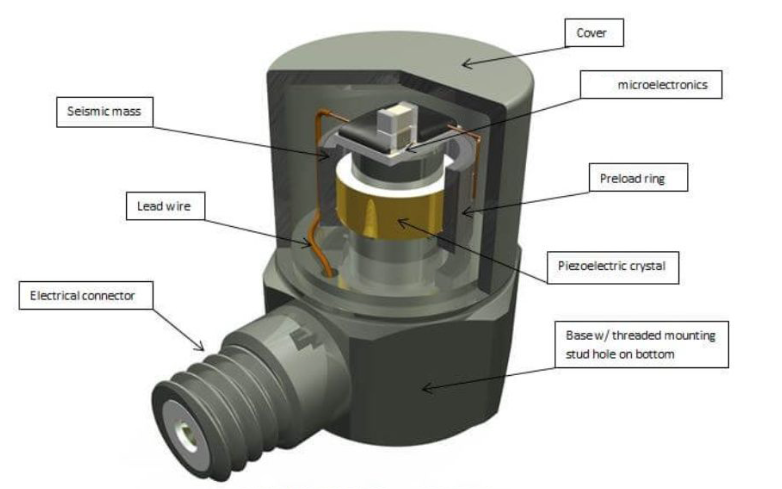

MEMS结构创新:采用双质量块差分检测结构,将共模干扰抑制率提升至98%。某研究机构开发的六轴IMU(惯性测量单元)通过优化悬臂梁几何参数,使交叉轴灵敏度降低至0.3%。

多传感器融合:集成温度补偿模块与压力传感阵列,构建环境自适应系统。当传感器检测到温度骤变时,自动激活热应力补偿算法,将零点稳定性控制在±0.001g范围内。

边缘计算赋能:内置AI推理芯片实现实时异常检测。某型航空传感器通过卷积神经网络分析振动频谱,可在5ms内识别轴承早期故障特征,较传统阈值法提升10倍检测灵敏度。

三、场景化应用:从实验室到工业现场的验证闭环

在航空航天领域,某型火箭发动机试车台采用分布式加速度传感网络,通过128个节点实时监测振动分布。系统运用波束形成算法定位故障源,将故障诊断时间从小时级压缩至秒级。

轨道交通领域,某新型转向架安装的三轴加速度传感器,集成自校准功能与冗余设计。当主传感器信号异常时,备用通道可在2ms内接管控制权,确保列车保持稳定运行。

工业机器人领域,某协作机械臂通过六维力/力矩传感器实现柔顺控制。传感器采用应变片与电容式复合检测技术,将位置控制精度提升至0.01mm,碰撞检测响应时间缩短至3ms。

四、未来展望:智能传感器的进化方向

下一代加速度传感器将呈现三大趋势:其一,量子传感技术突破,利用超导量子干涉器件实现飞秒级时间分辨率;其二,生物仿生结构应用,模仿蜘蛛听觉器官的淋巴腔结构,提升低频振动检测能力;其三,自供能系统集成,通过压电-热电复合发电维持传感器持续工作。

某研究团队开发的自修复传感器,采用液态金属互连技术,当检测到微裂纹时自动释放修复液,使器件寿命延长3倍。这种创新设计为极端环境下的长期监测提供了新思路。

问答专区

Q1:加速度传感器如何区分正常振动与故障信号?

A:通过频谱分析与模式识别技术,传感器可建立正常工况的振动特征库。当检测到异常频段能量突增时,结合时域波形特征进行故障判别。

Q2:高速运动中的电磁干扰如何解决?

A:采用电磁屏蔽层与差分信号传输技术,配合自适应滤波算法,可抑制90%以上的共模干扰。某型航空传感器通过光耦隔离设计,将电磁兼容性提升至军用标准。

Q3:传感器校准周期如何确定?

A:基于使用环境与精度要求建立动态校准模型。实验室环境建议每6个月校准,工业现场需结合振动强度与温度变化频率,通过内置自检模块实时调整校准周期。

Q4:多轴传感器如何避免轴间耦合误差?

A:采用正交解耦算法与机械结构优化。某型六轴传感器通过优化弹性体几何形状,将交叉轴误差控制在0.5%以内,配合卡尔曼滤波进一步消除动态耦合影响。

Q5:低温环境对传感器性能有何影响?

A:低温会导致压电材料介电常数变化、电容极板间距收缩。解决方案包括选用低温系数材料、设计温度补偿电路,以及采用加热膜维持工作温度。

本文总结

加速度传感器作为高速运动场景的核心感知元件,其技术演进始终围绕着可靠性、精度与响应速度的突破。从MEMS结构创新到多物理量融合,从边缘计算赋能到自修复材料应用,每一次技术迭代都在拓展动态系统的安全边界。未来,随着量子传感与生物仿生技术的成熟,这类“安全卫士”将具备更强大的环境适应能力,为智能时代的动态安全提供坚实保障。