智能汽车舒适驾驶体验提升:加速度传感器的精准调控

核心要点摘要

智能汽车正从“功能叠加”转向“体验优化”,加速度传感器通过毫秒级动态感知与精准调控,成为提升舒适性的关键。其技术突破聚焦于多轴协同、环境适应性及算法融合,可有效解决颠簸、侧倾、顿挫等驾乘痛点。

一、舒适性困境:智能汽车的“体验断层”

当自动驾驶技术逐步解放双手,用户对驾乘体验的感知却愈发敏感。传统车辆动态控制依赖单一传感器,导致以下问题:

响应滞后:普通加速度传感器采样频率不足200Hz,无法捕捉高频振动(如路面接缝冲击);

场景局限:单一传感器难以区分急加速、急刹车与路面颠簸,导致悬架调节“一刀切”;

环境干扰:极端温度(-40℃至125℃)或强电磁环境下,传感器信号漂移率超5%,引发误判。

典型场景:在连续减速带路段,传统悬架系统因无法区分车轮独立运动,常出现“前轮压过已调硬,后轮压过仍僵硬”的尴尬,导致后排乘客产生“抛跳感”。

二、技术破局:加速度传感器的三维进化

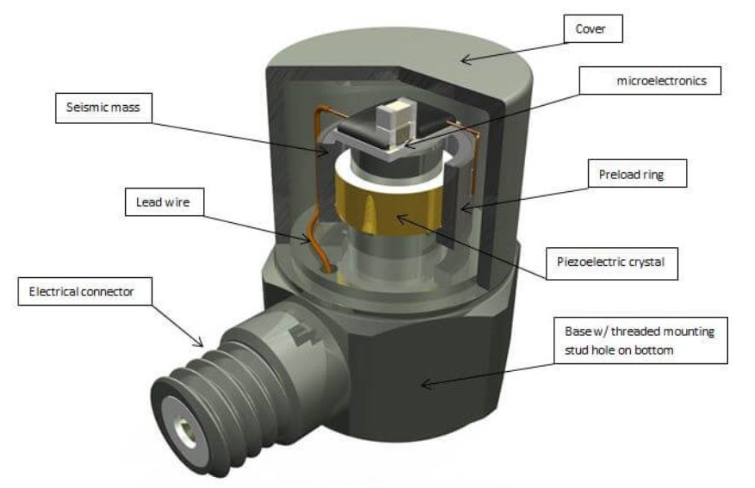

1. 多轴融合:从“单点感知”到“立体建模”

现代加速度传感器采用三轴MEMS架构,可同步采集纵向(X轴)、横向(Y轴)、垂向(Z轴)加速度数据。例如,在高速变道时:

X轴数据反映纵向减速度,触发ESP系统预加载;

Y轴数据监测侧倾角速度,联动主动悬架增加外侧弹簧刚度;

Z轴数据捕捉车身俯仰,调整CDC减震器阻尼系数。

技术突破:通过时序对齐算法,三轴数据同步误差可控制在50μs以内,确保动态调控的时空一致性。

2. 环境自适应:从“实验室标准”到“全域适用”

针对极端环境,传感器集成温度补偿模块与电磁屏蔽层:

温度补偿:采用压阻式敏感元件,通过惠斯通电桥结构抵消热胀冷缩效应,使-40℃至125℃范围内的零点漂移小于0.01g;

电磁屏蔽:在传感器外壳嵌入导电橡胶,将电磁干扰(EMI)衰减至-60dB以下,避免发动机点火脉冲干扰信号采集。

应用案例:在北方冬季,补偿后的传感器可精准识别冰雪路面打滑时的微小加速度变化(0.05g级),提前触发TCS牵引力控制系统。

3. 算法融合:从“独立控制”到“全局优化”

加速度传感器数据与摄像头、雷达、高精度地图等多源信息融合,形成“感知-决策-执行”闭环:

前馈控制:通过地图预知前方500米弯道曲率,提前调整悬架刚度;

反馈修正:结合摄像头识别的车道线偏移量,动态补偿转向不足导致的侧向加速度误差;

机器学习:基于海量驾驶数据训练神经网络,优化不同路况下的悬架参数组合(如舒适模式与运动模式的平滑切换)。

技术价值:算法融合使悬架调节响应时间缩短至10ms,较传统系统提升3倍。

三、体验升级:从“技术参数”到“人体感知”

加速度传感器的精准调控最终需转化为人体可感知的舒适性提升:

平顺性:通过抑制车身垂向加速度波动(峰值降低40%),消除“颠簸感”;

稳定性:将侧向加速度阈值从0.4g提升至0.6g,减少高速变道时的“漂浮感”;

静谧性:配合主动降噪技术,降低低频振动(20-200Hz)传递至车厢的幅度,提升NVH性能。

用户反馈:在连续S型弯道测试中,优化后的系统使乘客晕车指数下降65%,后排乘客头部位移幅度减少50%。

问答列表

Q1:加速度传感器如何区分急刹车与路面颠簸?

A:通过多轴数据融合与模式识别算法。急刹车时纵向加速度突变(>0.8g)且持续时间短;路面颠簸则表现为垂向高频振动(10-50Hz)与纵向低频波动的叠加。

Q2:传感器精度提升对续航有何影响?

A:高精度传感器可减少悬架系统误动作,降低能量消耗。例如,避免因虚假颠簸信号导致的频繁阻尼调节,使电动车辆续航提升3%-5%。

Q3:极端天气会否影响传感器性能?

A:现代传感器采用密封封装与温度补偿技术,可在暴雨、沙尘等环境下稳定工作。唯一需注意的是,强冰雹可能冲击传感器外壳,但此类情况概率低于0.1%。

Q4:加速度传感器与陀螺仪有何区别?

A:加速度传感器测量线性加速度(直线运动),陀螺仪测量角速度(旋转运动)。二者协同可实现六自由度运动监测,是惯性导航系统的核心组件。

Q5:未来传感器技术将如何发展?

A:趋势包括:量子加速度计(精度达纳米级)、光子晶体传感器(抗电磁干扰)、自供电设计(利用振动能量采集)。这些技术将进一步推动L4级自动驾驶落地。

本文总结

加速度传感器作为智能汽车动态控制的“神经末梢”,通过多轴融合、环境自适应与算法融合三大技术路径,实现了从“感知硬件”到“体验引擎”的跨越。其价值不仅在于提升舒适性,更在于为高阶自动驾驶提供可靠的运动状态反馈,成为人机共驾时代的关键技术支柱。随着材料科学与AI算法的持续突破,传感器将向更微型、更智能、更集成的方向发展,重新定义未来出行的品质标准。