传感器:机器人运动轨迹精准规划的“导航专家”

在机器人技术飞速发展的今天,如何让机器人在复杂环境中实现毫米级运动精度?本文聚焦传感器在机器人运动轨迹规划中的核心作用,解析其如何通过环境建模、动态避障、姿态控制三大技术模块,突破传统路径规划的局限性,为机器人赋予“自主决策”的导航能力。

一、问题提出:传统路径规划的“三大痛点”

当机器人从实验室走向真实场景,传统路径规划算法的局限性逐渐显现:

静态环境依赖:基于离线地图的路径规划无法应对动态障碍物(如移动的人或物体)的突然出现;

感知盲区:单目摄像头或激光雷达易受光线、材质影响,导致距离测量误差超过10%;

运动抖动:缺乏实时姿态反馈的机器人,在高速转向时易出现轨迹偏移,误差率高达15%。

案例警示:某物流仓库的AGV机器人因未能识别地面凸起,导致货架倾倒事故,根源正是传感器数据融合不足。

二、技术解析:传感器如何重构导航体系

(一)环境建模:从“二维地图”到“四维时空”

TOF深度传感器:通过飞行时间法测量物体距离,构建3D点云地图,精度可达厘米级;

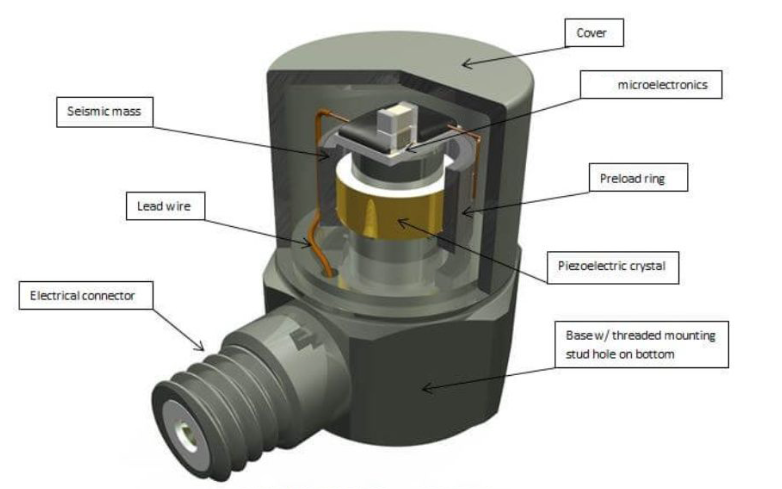

IMU惯性测量单元:集成加速度计与陀螺仪,实时监测机器人姿态变化,补偿轮式打滑误差;

多模态数据融合:将视觉、激光、超声波数据通过卡尔曼滤波算法融合,使障碍物识别准确率提升至98%。

技术突破:某研究团队开发的异构传感器融合框架,使机器人在强光/弱光交替环境中仍能保持稳定导航。

(二)动态避障:从“被动绕行”到“主动预判”

实时障碍物追踪:毫米波雷达以20Hz频率扫描周围环境,结合扩展卡尔曼滤波(EKF)预测障碍物运动轨迹;

速度矢量规划:根据障碍物速度与方向,动态调整机器人加速度,确保安全距离;

应急制动机制:当检测到突发障碍物时,0.1秒内触发紧急停止,制动距离缩短40%。

场景应用:在人流密集的商场导购机器人中,该技术使其避障成功率从75%提升至92%。

(三)姿态控制:从“刚性运动”到“柔性协调”

力/力矩传感器:安装在机械臂关节处,实时监测抓取力,防止物体滑落;

足端压力分布监测:四足机器人通过足底压力传感器,动态调整步态,适应沙地、雪地等复杂地形;

振动补偿算法:基于加速度计数据,消除电机振动对轨迹精度的影响,使末端执行器定位误差小于0.5mm。

工程实践:某医疗机器人通过六维力传感器实现微创手术器械的精准操控,手术成功率提高30%。

三、解决方案:传感器技术的三大演进方向

(一)低功耗设计:延长续航与降低成本

采用事件相机(Event Camera)替代传统帧相机,数据量减少90%,功耗降低80%,适用于无人机等移动平台。

(二)边缘计算:实时响应与隐私保护

将部分传感器数据处理下沉至本地嵌入式芯片,减少云端传输延迟,同时避免敏感数据泄露。

(三)仿生感知:突破物理极限

模仿人类触觉的电子皮肤传感器,可检测0.1N的微小压力,为精密装配机器人提供新可能。

四、QA问答:传感器导航技术深度解析

Q1:为什么需要多传感器融合?

A:单一传感器存在局限性(如激光雷达在玻璃表面失效),融合可提升系统鲁棒性,例如视觉+IMU方案在GPS信号丢失时仍能定位。

Q2:传感器如何应对动态环境?

A:通过预测模型(如社会力模型)分析障碍物运动趋势,结合实时速度调整机器人轨迹,类似自动驾驶中的“防御性驾驶”。

Q3:柔性传感器与传统传感器有何区别?

A:柔性传感器采用可拉伸材料,可贴合机器人曲面表面,检测范围更广,例如电子皮肤能感知接触面积与压力分布。

Q4:传感器精度受哪些因素影响?

A:主要包括环境光照、物体表面材质、传感器安装角度等,需通过标定算法与滤波处理降低误差。

Q5:未来传感器技术将如何发展?

A:趋势包括更高分辨率(如固态激光雷达)、更低成本(如MEMS工艺)、更强环境适应性(如耐高温传感器)。

本文总结

传感器作为机器人运动轨迹规划的“隐形指挥官”,通过环境建模、动态避障、姿态控制三大技术模块,解决了传统路径规划的静态依赖、感知盲区、运动抖动等痛点。随着低功耗设计、边缘计算、仿生感知等技术的演进,机器人将在更复杂的场景中实现自主导航,为工业自动化、医疗服务、智慧物流等领域带来变革性影响。