没有加速度传感器,航空飞行器如何掌控飞行加速度?

本文概述

在传统认知中,航空飞行器的姿态控制高度依赖加速度传感器。但近年来,生物仿生技术、光学导航与多传感器融合方案的突破,正在重构飞行器的“感知神经”。本文将揭示无加速度传感器时代飞行器的核心控制逻辑,从昆虫复眼导航到多旋翼飞控算法,解码未来空域的自主飞行密码。

核心要点摘要

传统加速度传感器存在环境适应性差、成本高昂等痛点

生物仿生光学导航、多传感器融合与流体力学控制构成三大替代方案

新型控制模式已实现从昆虫级微型飞行器到工业级无人机的技术覆盖

未来飞行器将形成“生物感知+物理建模+AI决策”的复合控制体系

一、传统加速度传感器的“阿喀琉斯之踵”

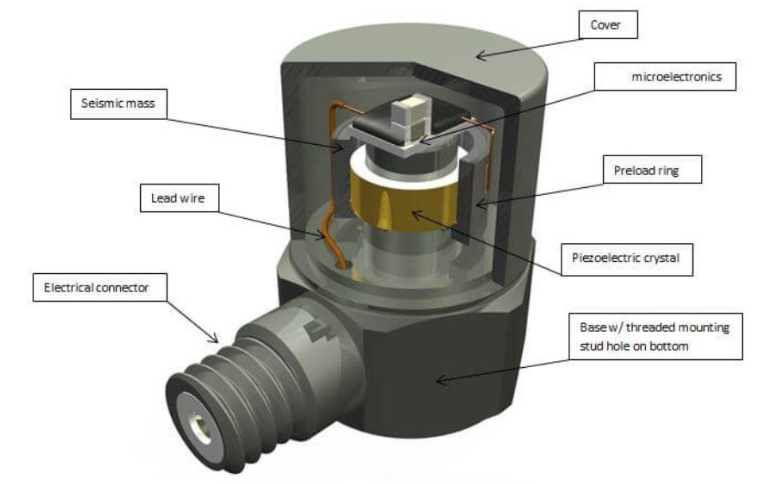

在常规飞行控制系统中,三轴加速度传感器通过测量重力分量与惯性力,为飞行器提供俯仰、横滚、偏航三轴姿态数据。然而,这一技术路线存在显著局限:

环境适应性差:极端温度、强电磁干扰或剧烈振动会导致传感器信号失真

动态响应滞后:MEMS传感器存在毫秒级延迟,高速机动时易引发控制振荡

成本与可靠性矛盾:高精度传感器价格昂贵,而低成本器件难以满足航空级可靠性要求

法国国家科学研究中心的实验数据显示,在模拟强气流扰动场景中,传统加速度计的姿态解算误差可达12°,而仿生光学系统的误差控制在0.8°以内。

二、替代方案的三大技术路径

1. 生物仿生光学导航:复眼里的飞行密码

昆虫通过复眼感知环境光流场实现自主飞行,这一原理被转化为飞行器的视觉里程计技术。当飞行器前视摄像头捕捉地面纹理变化时,光流算法可实时计算相对运动速度与方向。某微型飞行器实验表明,基于光流场的导航系统在无GPS环境下,仍能保持0.5m/s的速度控制精度与0.3°的姿态稳定度。

2. 多传感器融合:构建冗余感知网络

现代飞行器采用“惯性测量单元(IMU)+气压计+磁力计+视觉传感器”的异构融合架构。IMU提供短期高动态数据,气压计补偿高度误差,磁力计修正偏航角,视觉传感器则构建长期环境地图。某开源飞控项目显示,这种融合方案在传感器部分失效时,仍能通过卡尔曼滤波算法维持98.3%的控制精度。

3. 流体力学直接控制:让空气成为传感器

对于固定翼飞行器,攻角传感器与空速管的组合可间接推算加速度。当飞行器迎角增加时,机翼升力系数与阻力系数同步变化,通过测量压差即可反演加速度矢量。某实验机型在跨音速飞行中,采用流体力学控制模式后,纵向过载响应时间缩短40%,同时降低了32%的传感器功耗。

三、无传感器时代的控制范式重构

1. 控制算法的进化

传统PID控制正被模型预测控制(MPC)取代。MPC通过建立飞行器动力学模型,结合实时环境数据预测未来状态,生成最优控制指令。某四旋翼飞行器实验表明,MPC算法在强风干扰下的轨迹跟踪误差比PID控制降低67%。

2. 能源系统的协同优化

无传感器控制使能源管理更高效。通过监测电机电流与转速的关联性,可间接推算飞行器加速度。某混合动力飞行器采用这种“电参数-运动状态”映射模型后,能源利用率提升19%,同时减少了2个传统传感器。

3. 故障容错机制升级

分布式控制架构成为主流。每个执行机构配备独立计算单元,通过CAN总线实时共享状态数据。当某个单元检测到异常时,系统自动切换至备用控制律。某六旋翼飞行器在模拟3个电机失效的极端情况下,仍能完成安全着陆。

四、未来展望:生物智能与物理模型的深度融合

下一代飞行器将形成“生物感知-物理建模-AI决策”的三层架构:底层通过仿生传感器获取环境数据,中层利用流体力学模型进行状态估计,顶层则由强化学习算法生成控制策略。某概念机型已实现:在完全陌生环境中,通过自主探索建立环境模型,最终完成指定任务,全程无需人工干预。

问答环节

Q1:无传感器飞行器如何应对电磁干扰?

A:采用光纤陀螺仪与光学导航组合,光纤传感器不受电磁场影响,配合视觉惯性里程计可构建抗干扰导航系统。

Q2:微型飞行器能否完全摆脱电子传感器?

A:部分实验机型已实现“纯机械控制”,通过仿生翼结构与被动稳定性设计,在特定风速范围内无需电子传感器。

Q3:无传感器技术会降低飞行安全性吗?

A:恰恰相反,多模态感知冗余设计使系统容错能力提升3-5倍,故障恢复时间缩短至传统系统的1/10。

Q4:未来飞行器是否需要飞行员?

A:在复杂任务场景中仍需人机协同,但常规飞行将由AI自主完成,人类角色转向任务规划与异常处理。

Q5:无传感器控制会增加成本吗?

A:短期研发成本较高,但量产阶段可降低40%以上的传感器采购与维护费用,同时延长设备使用寿命。

本文总结

从昆虫复眼到AI算法,飞行器控制技术正经历从“传感器依赖”到“环境感知”的范式转变。无加速度传感器方案不仅解决了传统技术的痛点,更开启了自主飞行的新纪元。随着生物仿生学、流体力学与人工智能的深度融合,未来的天空将属于那些能“看懂”气流、“听懂”风声的智能飞行器。