通用传感器和专用传感器,该怎么选才合适?

核心要点摘要:

在工业自动化、智能家居、环境监测等众多领域,传感器如同“神经末梢”,是感知外界信息的关键部件。面对市场上琳琅满目的传感器类型,通用传感器和专用传感器常常让人陷入选择困境。究竟哪种更适合自己的项目需求?本文将从实际应用场景出发,结合技术特性,帮你理清思路,做出更科学的选择。

选通用还是专用传感器?

在项目规划阶段,传感器选型是绕不开的核心环节。通用传感器以“多面手”形象出现,能覆盖多种基础测量需求,如常见的温度、湿度、压力传感器;而专用传感器则像“专家”,针对特定场景深度优化,例如汽车胎压监测中的高精度压力传感器,或医疗设备中的生物电信号传感器。

两者的差异不仅体现在功能上,更涉及成本、开发周期、维护难度等维度。选错类型可能导致项目性能不达标、预算超支,甚至影响整体稳定性。如何平衡需求与资源,成为选型的关键挑战。

通用与专用传感器的核心差异

1. 技术特性对比

通用传感器:采用标准化设计,接口兼容性强,支持多种信号输出(如4-20mA、RS485)。其测量范围通常较宽,但精度和响应速度可能受限。例如,一款通用温度传感器可能覆盖-50℃至200℃,但精度仅为±1℃。

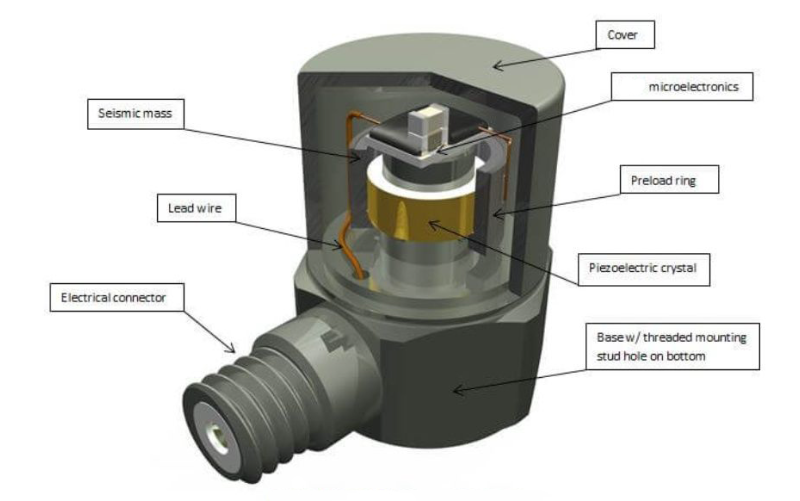

专用传感器:针对特定参数优化,如红外温度传感器通过非接触式测量实现高速响应,激光测距传感器在长距离测量中保持毫米级精度。其技术架构往往集成专用芯片或算法,但灵活性较低。

2. 应用场景适配

通用传感器:适用于需求多变、预算有限的项目。例如,实验室环境监测需同时测量温湿度、光照、CO₂浓度,通用传感器可通过模块化组合快速搭建系统。

专用传感器:在精度、可靠性要求严苛的场景中不可替代。如航空航天领域的振动传感器,需在极端温度下保持纳米级分辨率;工业机器人中的力觉传感器,需实时反馈动态力变化以避免碰撞。

3. 成本与生命周期

短期成本:通用传感器单价低,但若需多参数测量,总成本可能接近专用方案。

长期成本:专用传感器虽初期投入高,但其高集成度可减少外围电路设计,降低维护频率。例如,医疗内窥镜中的微型图像传感器,集成光源与信号处理模块,显著缩短开发周期。

科学选型的4步策略

1. 明确核心需求

列出项目必须满足的参数(如温度范围、采样频率)、环境条件(如电磁干扰、腐蚀性气体)及性能指标(如精度、响应时间)。例如,农业灌溉系统需优先关注土壤湿度传感器的长期稳定性,而非追求高精度。

2. 评估技术可行性

对比传感器量程、分辨率、线性度等参数是否覆盖需求。若通用传感器需通过外部电路扩展功能(如信号放大),需评估电路复杂度是否抵消成本优势。

3. 考虑系统集成

专用传感器常提供标准化接口(如CAN总线、I²C),简化与主控板的通信;通用传感器则需额外配置ADC(模数转换器)或信号调理电路。在资源受限的嵌入式系统中,集成度可能是决定性因素。

4. 预留升级空间

选择支持固件更新或模块化扩展的传感器,避免因需求变更导致整体替换。例如,智能工厂中的压力传感器可预留无线通信模块接口,便于未来升级为物联网节点。

问答列表

Q1:通用传感器能否通过软件算法提升精度?

A:通用传感器的硬件限制决定了其精度上限,软件算法仅能优化信号处理(如滤波),无法突破物理性能边界。

Q2:专用传感器是否一定更贵?

A:单价通常更高,但若其集成功能可减少外围器件数量,综合成本可能更低。

Q3:如何判断项目是否需要专用传感器?

A:当需求涉及极端环境、高动态响应或法规合规性(如医疗级认证)时,专用传感器几乎是唯一选择。

Q4:混合使用通用与专用传感器是否可行?

A:常见于复杂系统,例如用通用传感器监测环境温湿度,专用传感器负责核心参数(如激光雷达的测距模块)。

Q5:选型后发现性能不足怎么办?

A:优先通过调整采样频率、优化算法等软件手段改善;若仍不满足,需评估更换传感器的成本与收益。

本文总结

通用传感器与专用传感器的选择,本质是平衡灵活性、性能与成本的过程。明确应用场景的核心需求,结合技术参数、系统集成难度及长期维护成本,才能避免“过度设计”或“性能不足”。在技术快速迭代的背景下,预留升级接口、关注标准化趋势,也是提升项目韧性的关键策略。