5G+微型传感器:万物互联时代的"神经末梢"

5G技术与微型传感器的融合正在重构物联网基础设施。高速率、低时延的5G网络为海量传感器数据提供了传输通道,而微型传感器则成为采集物理世界信息的终端节点。这种组合在工业监测、智慧农业、城市管理等领域展现出巨大潜力,但也面临功耗管理、数据安全和标准化等挑战。

当5G遇见微型传感器:一场技术协同革命

在物联网发展的早期阶段,传感器网络常受限于传输能力和能源供应。传统无线技术如Wi-Fi和蓝牙难以同时满足广覆盖、低功耗和高并发的需求,而4G网络在连接密度和时延方面也存在明显短板。5G技术的商用化为这一困局提供了突破性解决方案。

5G网络的三大特性——增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)和海量机器类通信(mMTC),恰好对应了微型传感器网络的三大需求。实测数据显示,在相同功耗条件下,5G模组比4G模组的单位数据传送效率提升约60%,这为传感器终端的长期运行提供了可能。

技术架构与工作原理

终端层:微型传感器的进化

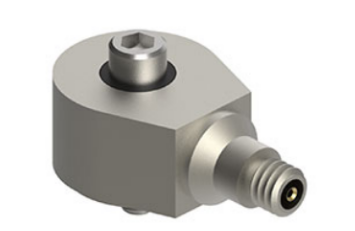

现代微型传感器已从单一功能向多功能集成发展。以环境监测为例,一个火柴盒大小的设备可能同时集成温湿度、气压、光照和空气质量检测模块。这些传感器普遍采用MEMS工艺制造,体积缩小但精度提升,部分产品的测量误差已控制在工业级标准内。

网络层:5G的适配优化

针对传感器网络特点,5G引入了NB-IoT和RedCap等精简版协议。这些技术通过简化信令流程、延长传输间隔等方式,使终端功耗降低70%以上。同时,网络切片技术能够为不同优先级的传感器数据分配专属通道,确保关键信息及时传输。

平台层:边缘与云端协同

传感器产生的原始数据首先在边缘节点进行预处理,通过特征提取和压缩减少上传数据量。云端平台则负责多源数据融合和模型训练,并将优化后的算法反向部署到边缘侧,形成闭环优化系统。

典型应用场景解析

工业设备预测性维护

在制造业场景中,部署在关键设备上的振动、温度传感器通过5G网络实时上传运行数据。基于机器学习算法,系统能够识别出轴承磨损、润滑不足等早期故障特征。某汽车工厂采用该方案后,非计划停机时间减少45%,维护成本下降32%。

精准农业管理系统

农田中的土壤传感器监测墒情、养分含量等参数,结合气象站数据,生成个性化的灌溉施肥建议。5G网络的大连接特性支持每平方公里部署上万个传感器节点,实现农田状态的厘米级感知。试验数据显示,这种系统可节水30%,增产15%以上。

智能城市基础设施

城市地下管廊安装的腐蚀传感器、结构应力传感器,通过5G网络将监测数据回传至管理平台。当检测到异常时,系统会自动生成巡检工单。某城市燃气公司应用该技术后,管道泄漏发现时间从平均7天缩短至4小时以内。

实施过程中的关键考量

能耗平衡设计

虽然5G降低了单次通信能耗,但微型传感器的长期运行仍需优化供电方案。能量收集技术如光能、热能和动能转换成为研究热点,部分实验性产品已实现环境供能下的永久续航。

数据安全机制

传感器网络面临窃听、篡改等安全威胁。解决方案包括轻量级加密算法、物理不可克隆函数(PUF)和区块链存证技术。值得注意的是,安全措施会增加系统开销,需要在安全性和能效间寻找平衡点。

异构网络融合

实际部署中,5G常与LoRa、Zigbee等局域协议混合使用。设计统一的网络管理接口,实现不同协议间的无缝切换,是确保系统可靠性的重要环节。目前行业正在推动跨协议网关的标准化工作。

未来发展方向与现存挑战

材料科学的突破将催生新一代柔性、可降解传感器,这些设备能够适应更复杂的环境并减少电子垃圾。6G研究的启动也为传感器网络描绘了新图景,太赫兹通信和智能反射面等技术有望进一步提升网络性能。

然而,技术融合也带来了新的问题。频谱资源日益紧张,传感器网络的无线干扰问题凸显;海量终端的管理复杂度呈指数增长;不同行业的数据孤岛现象仍然存在。这些问题的解决需要产业链各环节的协同创新。

5G与微型传感器的结合正在重新定义物联网的边界。随着技术成熟度提高和应用场景拓展,这种"神经末梢"将渗透到社会生活的各个角落。未来的技术演进不仅需要硬件性能的提升,更需要系统级的优化和商业模式的创新。只有当感知、传输和处理三个环节形成良性循环,万物互联的愿景才能真正实现。